ঠাকুমার ঢাকাইয়া বাক্স

আমাদের ঠাকুমা ছিলেন বেজায় শৌখিন মানুষ। তা বলে প্রচুর পরিমাণে উপকরণের আতিশয্য তাঁর একদমই ছিলনা। আর থাকবেই বা কি করে? একে অল্পবয়সে স্বামী হারা হন তিনি, তার ওপর স্বাধীনতা লাভের নামে দেশভাগের জ্বালা বুকে জড়িয়ে ভিটে মাটি সব ছেড়ে দেশান্তরী হওয়া। কিন্তু মানুষের শখ, শৌখিনতা এসব তো আর বাইরের জিনিস নয়, তা হলো একজন মানুষের অন্তর্লীন সত্ত্বার পরম ঐশ্বর্য। তাকে কেড়ে নেবে কে? হাত বান্ধিবি, পা বান্ধিবি, মন বান্ধিবি কেমনের মতো ব্যাপার আর কি!

খুব অল্প জিনিসে সন্তুষ্ট থাকার এক দুর্লভ গুণ ছিল তাঁর। আর হয়তো তাই উপকরণের অনাবশ্যক বাহুল্য তাঁকে কখনও ঘিরে রাখেনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। অথচ জন্মসূত্রে ও বিবাহ সূত্রে তিনি ছিলেন দুই ডাকসাইটে পূর্ববঙ্গীয় পরিবারের সদস্যা। থাকার মধ্যে ঠাকুমার একখানি ছোটো বেতের তৈরি বাক্স ছিল, আর তাতে রাখা থাকতো নানান অকিঞ্চিৎকর সামগ্রী। নাতি নাতনিরা ছাড়া অন্যান্য বৈষয়িক কেজো মানুষের কাছে সেই সব জিনিসপত্রের তেমন মূল্য হয়তো ছিলনা। বোধহয় সে কারণেই তা টিকে গিয়েছিল।

কী রাখা ছিল সেই বাক্সটিতে? তেমন দামী কিছু যে ছিল না তাতো আগেই বলেছি, তাহলে? তাতে ছিল নানান রঙের টুকরো কাপড়, নানান ধরনের পুঁতি, জরির পাড়, সুতোর কাটিম্, পাতা কাঠের তৈরি আইসক্রিমের চ্যাপ্টা কাঠি, আর ছিল বিচিত্র ছবির মোড়কে মোড়ানো কয়েকটি পাতা কাঠের তৈরি দেশলাই বাক্স। সেগুলোর কোনোটাতে ভরা ছিল নানান রঙের ছোট বড় বোতাম, কোনোটাতে কিছু পেতলের সেফটিপিন, কোনোটাতে হয়তো কিছু ছুঁচ এই আর কি!

একালের কেজো সংসারে তো বটেই, সে কালের অপেক্ষাকৃত ধীরে বয়ে চলা সময়েও সেগুলো খুব মহার্ঘ্য বস্তু ছিলনা। ঐসব জিনিসপত্র দিয়ে ঠাকুমা খুব সুন্দর সব কাপড়ের পুতুল তৈরি করতেন আমাদের জন্য। আমার অবশ্য মন বাঁধা পড়েছিল ঐ দেশলাইয়ের বাক্সগুলোতে।

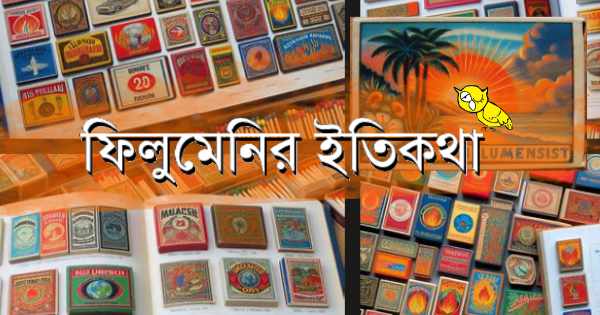

শুধু আমার মন নয়, একালেও বহু তাবড় তাবড় মানুষের কাছে ঐ আয়তাকার সামান্য বাক্সের আকর্ষণ কল্পনাতীত। পৃথিবীর নানান মহাদেশের নানান প্রান্তের বহুসংখ্যক মানুষ এই দেশলাই বাক্সের নামীদামী সংগ্রাহক। পরিভাষায় এমন সব মানুষদের বলা হয় ফিলুমেনিস্ট ( Phillumanist )। আর যত্ন করে ঐ দেশলাইয়ের বাক্স জমানোর শখকে বলা হয় ফিলুমেনি ( Phillumeny )। ইংরেজি ফিলুমেনি শব্দটি এসেছে গ্রীক শব্দ ফিল্ এবং ল্যাটিন শব্দ ল্যুমেন - এই দুটি শব্দকে জুড়ে। ফিল্ ( phil ) শব্দের অর্থ প্রিয় আর ল্যুমেন (lumen ) মানে হলো আলো। ১৯৪৩ সালে বিখ্যাত বৃটিশ দেশলাই বাক্সের সংগ্রাহক মারজোরী এস ইভান্স এই শব্দবন্ধটিকে জনপ্রিয় করে তোলেন। ইভান্স সাহেব প্রস্তাবিত এই শব্দটিই পরবর্তীতে বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে নিজের নিজের দেশীয় ভাষার মোড়কে মুড়ে।

আগে কাঠি না বাক্স?

ডিম আগে না মুরগি আগে? সেই বহুচর্চিত প্রতিপাদ্যের মতো শীর্ষ মন্তব্যটিও খুব গুরুত্বপূর্ণ। মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে আগুনের আবিষ্কারকে যদি এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসেবে গণ্য করা হয় তাহলে বলতে হয় যে দেশলাই কাঠির উদ্ভাবনের বিষয়টিও সেদিক থেকে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। আজকের দুনিয়ায় আগুন আমাদের আঙুলের ডগায় এসে হাজির হয়েছে এই দেশলাই কাঠির কল্যাণে। একটা সরু কাঠির ডগায় লাগানো সামান্য বারুদ, প্যাকেটের গায়ের বিশেষ অংশে সামান্য একটু ঘষা দিলেই জ্বলে উঠলো আগুন, একালের আশ্চর্য চকমকি শলাকা, দীপনশলাকা। আবার অসতর্ক ভাবে না নিভিয়ে ফেলে দেওয়া দীপশলাকা ছড়ায় দহনাতঙ্ক।

হাল আমলে নানান ধরনের শৌখিন লাইটার বাজার দাপিয়ে বেড়ানোর ফলে সাবেকি দেশলাই কাঠির হয়তো খানিকটা কোণঠাসা অবস্থা, কিন্তু তারা একেবারে হারিয়ে গেছে এমনটা কিন্তু মোটেই নয়। সাধারণ ধূমপায়ীদের থেকে শুরু করে, গ্রাম শহরের হেঁসেল ঘরের গৃহিণীদের কাছে আজও দীপনশলাকা একটি অপরিহার্য উপকরণ।

দেশলাই কাঠির আবিষ্কারের ইতিহাসটি কিন্তু বেশ প্রাচীন। গবেষকদের অনুমান ৩৫০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দে মিশরীয়রা প্রথম এই অগ্নিশলাকা উদ্ভাবন করেন। একটি ছোট্ট সরু পাইন কাঠের কাঠিতে গন্ধক বা সালফারের মতো দাহ্য রাসায়নিক পদার্থের প্রলেপ দিয়ে তৈরি করা হয় আদি দেশলাই কাঠির। তবে কিছুদিন পর কাঠির বদলে দাহ্য রাসায়নিক পদার্থের প্রলেপ দেওয়া দড়ি বা তার ব্যবহার করা শুরু করে মিশরীয়রা। কালী পুজোর সময় ইলেকট্রিক তার নামের যে বাজি পোড়ানো হয় অনেকটা সেই রকম আর কি! এই তার কোনো তপ্ত পদার্থের সংস্পর্শে আনলেই জ্বলে উঠতো আগুন। তারপর সেই আগুনের সাহায্যে যুদ্ধের সময় কামানের গোলা বা বন্দুক ফাটানো হতো। উৎসবের সময় বাড়ি জুড়ে আলো জ্বালাতেও এই দীপ শলাকা ব্যবহার করা হতো।

এরপর বেশ কিছুদিন পর ১৮০৬ সালে জিন চ্যানসেল কয়েকটি রাসায়নিক পদার্থের সংমিশ্রণে তৈরি করলেন এক নতুন ধরণের দেশলাই কাঠি। চ্যানসেল ছিলেন প্রখ্যাত ফরাসি বিজ্ঞানী ল্যুই জ্যাকুইস্ থেনার্ডের সহকারি। সুতরাং চ্যানসেলের তৈরি দেশলাই কাঠি তৈরিতে একাধিক দাহ্য রাসায়নিক পদার্থের প্রলেপ দেওয়া হয়; এতে ছিল পটাশিয়াম ক্লোরেট, সালফার, রবার এবং চিনি। এই কাঠিকে সালফিউরিক এসিডের দ্রবণে স্পর্শ করলেই আগুন জ্বলে উঠতো দপ্ করে। এই দেশলাই কাঠি উপভোক্তাদের কাছে একেবারেই গ্রহণীয় হয়ে উঠতে পারেনি সম্ভবত দুটি কারণে – ১. কাঠিগুলো বেশ ব্যয়সাপেক্ষ এবং ২. তা জ্বালাতে প্রতিবার সালফিউরিক অ্যাসিডের ব্যবহার অত্যন্ত ঝুঁকি বহুল। তাই লোকজন চ্যানসেলের তৈরি দেশলাই কাঠিকে বাতিল করে দেয়। অবশ্য এই কাঠির বাণিজ্যিক উৎপাদন ছিল খুব সামান্য পরিমাণে। এই কাঠিটিই পরবর্তী সময়ের ফ্রিকশন ম্যাচ স্টিকের আবিষ্কারের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল তা বলা যায়।

বর্তমানে আমরা আগুন ধরাতে যে ঘষা কাঠি বা “ফ্রিকশন ম্যাচ” স্টিক ব্যবহার করি তা আবিষ্কার করেন ইংরেজ রসায়নবিদ জন ওয়াকার সাহেব ১৮২৭ সালে। সরু কাঠির মাথায় এন্টিমনি সালফাইড, পটাশিয়াম ক্লোরেট, স্টার্চ ও আঠার ব্যবহার করা হতো। ভাঁজ করা স্যান্ড পেপার বা বালি কাগজের মধ্যে কাঠিটিকে রেখে সামান্য ঘষা দিলেই জ্বলে উঠতো আগুন। কিন্তু এর প্রধান অসুবিধা ছিল যে ঘষা দিলেই বিস্ফোরণের শব্দ হতো যা কেবল অস্বস্তিকর ছিলনা, বেশ ঝুঁকির ব্যাপারও ছিল। যে কারণে এমন হচ্ছিল তা দূর করতে বারুদ তৈরিতে ব্যবহৃত দাহ্য রাসায়নিক পদার্থগুলোকে নিয়ে গবেষণা শুরু হলো নতুন করে। অবশেষে ১৮৩৫ সালে Janos Irinyi নামের এক হাঙ্গেরীয় ছাত্র পটাশিয়াম ক্লোরেটের পরিবর্তে লেড ডাইঅক্সাইডকে কাজে লাগিয়ে শব্দহীন দেশলাই কাঠি তৈরিতে সফল হলেন। এই কাঠির আগুন বেশ সুষম প্রকৃতির হলো অর্থাৎ বেশ গোল হয়ে জ্বলত। ফলে একে কাজে লাগানো সহজ হলো।

কিন্তু এতেই থেমে থাকেনি উন্নততর দেশলাই কাঠি তৈরির কাজ, কেননা আগুনের সঙ্গে নিরাপত্তার প্রশ্নটি নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে। ১৮৪৪ সালে সুইডিশ আবিষ্কারক তথা রসায়নের অধ্যাপক Gustaf Erik Pasche আরও নিরাপদ দীপশলাকা তৈরি করলেন। তিনি লাল ফসফরাসকে বাতিল করে তাকে একটি নির্দিষ্ট অংশে ঘর্ষণের উপযোগী করে তৈরি করলেন। এরও প্রায় এক দশক পরে বিজ্ঞানী John Edvard Lundstrom দেশলাই কাঠিকে আরও সহজ ব্যবহার্য করে তুললেন। একটি নির্দিষ্ট অংশে ঘর্ষণের ফলেই আগুন জ্বলে ওঠার ব্যবস্থা করা সম্ভব হলো জনের উদ্ভাবনের ফলে। আগের ক্ষতিকারক রাসায়নিক পদার্থের পরিবর্তে তুলনামূলক ভাবে কম ঝুঁকির রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহারের ফলেই এমনটা সম্ভব হয়েছিল। এই পরিমার্জনের ফলেই সম্ভব হলো দেশলাইয়ের বাণিজ্যিক উৎপাদন। সকলের হাতের মুঠোয় চলে এলো আগুনের পরশমণি।

এবার বাক্স বন্দির পালা

দীপশলাকা তো এলো, শুরু হলো তার বাণিজ্যিক উৎপাদন, লোকজনের মধ্যে বিপুল জনপ্রিয়তাও পেল এটি, কিন্তু সমস্যা হলো এই, যে খুচরো পয়সার মতো তো কাঠিগুলোকে পকেট বন্দি করে এখানে সেখানে ঘোরাঘুরি করা চলেনা। একটি নিরাপদ ঠাঁই দরকার কাঠি গুলোর জন্য। ময়দানে নেমে পড়লেন Lundstrom ভ্রাতৃযুগল এডভার্ড এবং কার্ল ফ্রান্স। ১৮৫৫ সাল থেকেই সুইডেনে লুন্ডস্ট্রম ভাইয়েরা জোরকদমে দেশলাইয়ের বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু করে দিয়েছিল। আর এজন্য প্রয়োজন হলো সঠিক মাপের বাক্সের, অনেকটা এই সময়ের দেশলাই বাক্সের মতো। একেবারে গোড়ার দিকের বাক্সগুলো ছিল সাদামাটা। পাতা কাঠের তৈরি। কেবলমাত্র উৎপাদনের তারিখটাই বাক্সের ওপর ছাপা থাকতো। অচিরেই বাজারে আরও আরও সংখ্যক উৎসাহী উৎপাদকের আবির্ভাব হওয়ায় বাক্সের ভোল পাল্টানোর প্রয়োজন দেখা দিল। সব বাক্সের চেহারা একই রকম হলে তা ক্রেতাদের মধ্যে উৎপাদক সম্পর্কে বিভ্রান্তি ছড়াতে পারে, তাই নিজেদের উৎপাদিত পণ্যের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে ভিন্ন ভিন্ন ব্র্যান্ডের আবির্ভাব ঘটে। পাশাপাশি কোম্পানিগুলো নিজেদের সৃজনশীলতা প্রদর্শনের জন্য সামান্য দেশলাই বাক্সকে বেছে নেওয়ায় বাজার ছেয়ে গেল বাহারি দেশলাই বাক্সে। সেগুলোকে নিজেদের সংগ্রহে রাখার জন্য হামলে পড়লো কিছু উৎসাহী মানুষজন। শুরু হলো নতুন এক শখ - ফিলুমেনি।

ফিলুমেনি : এক অনন্য শৌখিনতা

রংবেরঙের জিনিসের প্রতি কার আকর্ষণ কম? তার সঙ্গে যদি মেশানো হয় ছবি আর ভিন্ন ভাবনার অনুপম অনুপান তাহলে তো কেল্লা ফতে! দেশলাই বাক্সের ক্ষেত্রেও ঠিক এমনই ঘটনা ঘটলো – Veni Vidi Vici – এলাম দেখলাম জয় করলাম। একে তো দীপশলাকা হাতে পেয়ে লোকজন নিজেদের প্রমিথিউসের উত্তর পুরুষ হিসেবে ভাবা শুরু করলো, তার ওপর দেশলাই নির্মাতাদের নানান ধরনের ঘোষণায় একেবারে তেতে উঠল লোকজন। অনেকটা একালের একটা কিনলে একটা ফ্রি র মতো ব্যাপার আর কি! তবে সবাই যে এই সূত্র ধরে খালি দেশলাই বাক্স জমানোর নেশায় বুঁদ হয়ে গেল তা কিন্তু মোটেই নয়। অবশ্য একশ্রেণির মানুষ ফাঁকা ম্যাচ স্টিক বাক্স আবর্জনার স্তূপে বিসর্জন না দিয়ে তাদের সংগ্রহ করতে শুরু করলো বাক্সের ওপর ছাপা বিচিত্র সব ছবির টানে। আসলে একটা সময়ে প্রচলিত যে কোন উপাদানের মধ্যেই সেই সময়ের প্রচল সমাজ সংস্কৃতির বিচিত্র যাপন ভাবনার প্রতিফলন ঘটে। দেশলাইয়ের বাক্সগুলোতে ছাপা ছবির মধ্যেও সেই ফেলে আসা সময়ের ছাপগুলো যেন ধরা পড়ে গেল। এখানেই ফিলুমেনির আসল মজা।

এই শখের ক্রমবিকাশের সঙ্গে জড়িয়ে আছে আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রথম প্রথম বাক্সের ওপর ছাপা ছবিগুলো তেমন বর্ণিল, আকর্ষণীয় ছিলনা। কারণ যে যন্ত্রে তাদের ছাপা হবে সেই মুদ্রণযন্ত্রগুলো ছিল সাবেকি ধরণের। ফলে বহু বর্ণের পরিবর্তে সাদামাটা নকশা ঠাঁই পেত বাক্সের ওপর। উপরন্তু বাক্সের ওপরের নাতিপ্রশস্ত ক্যানভাসে নিজেদের শিল্পকে তুলে ধরার বিষয়েও এক শ্রেণির শিল্পীর দ্বিধা বা রক্ষণশীলতা কাজ করছিল। অবশ্য বাজারে বাহারি দেশলাই বাক্সের চাহিদা উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে দেখে অনেকেই নতুন নতুন বিষয় ভাবনায় ম্যাচ বাক্সের চিত্রায়নে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। ক্রেতা সংগঠন গুলোও তাঁদের পছন্দ অপছন্দের কথা জানাতে থাকে। কোম্পানিগুলোও একে অপরকে টেক্কা দেবার প্রতিযোগিতায় নেমে পড়ায়, খুব অল্প সময়ের মধ্যেই দেশলাই বাক্সের বর্ণশোভায় লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটে যা আগ্রহী করে তোলে বহু মানুষকে এগুলোকে সংগ্রহ করে রাখার বিষয়ে।

বেড়াতে গিয়ে স্মারক সংগ্রহ করতে সকলের বিশেষ আগ্রহ থাকে, সেক্ষেত্রে একটা ছয় ছোট্ট চেহারার দেশলাই বাক্স অনেক অনেক স্মৃতির সাক্ষী হয়ে উঠতে পারে সহজে এবং যৎসামান্য খরচে। এভাবেই ফিলুমেনি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে একটু একটু করে, সময়ের হাত ধরে। মুদ্রণ শিল্পের ক্রমোন্নতি, বাজারে দেশলাইয়ের চাহিদা বেড়ে যাবার ফলে অনেক ক্রেতার কাছে পৌঁছে যাওয়া, চিত্রায়ণের কাজে শিল্পীদের উৎসাহী হয়ে ওঠা - এসবই দেশলাই বাক্সের সংগ্রহের ক্ষেত্রে বহু মানুষকে আগ্রহী করে তোলে। বিরল ব্র্যান্ডের বাক্স নিজেদের সংগ্রহে রাখার জন্য সাড়া পড়ে যায় দিকে দিকে। রেস্তোরাঁ, অভিজাত ক্লাব, পণ্য বিপণিতে উপহার হিসেবে দেশলাই বাক্স দেওয়া শুরু হয় ইউরোপীয় দেশগুলোতে। জর্জ পেটি, এ্যালবার্তো ভারগাস, এড্ মোরানের মতো বিখ্যাত শিল্পীদের অঙ্কিত ম্যাচবক্স সংগ্রহ করতে মানুষেরা উৎসাহিত হবেন এটা খুবই স্বাভাবিক। এঁদের হাত ধরেই সামান্য এক বাক্স গৌরবময় ইতিহাসের উত্তরাধিকারী হিসেবে পরিচিত হয়ে ওঠে সকলের কাছে।

কীভাবে শুরু করবেন?

নিবন্ধটি এই পর্যন্ত পড়ে আপনি কি ফিলুমেনি নিয়ে আগ্রহী হয়ে উঠেছেন? তাহলে বলবো, আর বিলম্ব নয়, আর বিলম্ব নয়। শুভস্য শীঘ্রম। আপনি যদি মনে করেন এসব বালখিল্য বিষয় নিয়ে মেতে ওঠা আপনার ঠিক সাজে না, তাহলে বলবো আপনার বাড়িতে থাকা ছোটদের এই সংগ্রহের মন্ত্রে দীক্ষিত করুন। আখেরে কাজে আসবে।

আজকাল কোনো শিশু বা কিশোরকে যদি কখনো কাছে পেয়ে, ভুল করে, জিজ্ঞেস করি – বাপু হে তোমার হবি কী? অবসরে কী কর? এমন বেয়াড়া প্রশ্ন শুনে তারা খানিকক্ষণ অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে, তারপর ওখান থেকে সরে যায়। আমি আমার সহযোগী লোকজনদের কাছে ধমক খাই এমন বেয়াড়া প্রশ্ন করার জন্য। অথচ আজকে বাজার চলতি দেশলাই বাক্সের ছবিগুলো আর কিছুদিনের মধ্যেই বাতিল হয়ে যাবে এবং তার জায়গায় নতুন ব্র্যান্ডের বাক্স বাজারের দখল নেবে। ফলে আজ এই মুহূর্ত থেকে সংগ্রহের কাজ শুরু করলে, কিছুদিনের মধ্যেই আপনার সংগ্রহে বেশ কিছু মূল্যবান স্মারক জমা হয়ে যাবে। প্রথম সংগ্রহ নিজের বাড়ি থেকেই শুরু করতে হবে, তারপর বন্ধু বান্ধব, প্রতিবেশীদের অনেককেই পাশে পেয়ে যাবেন। সংগ্রহের নেশা একবার চেপে বসলে রাস্তাঘাট, চায়ের দোকান ,বাস স্ট্যান্ড সব জায়গাতেই আপনার চোখ নজর করে ফিরবে একটি মাত্র জিনিস - দেশলাই বাক্স। খবরদার, ধূমপানের নেশায় মেতে উঠবেন না।

এই চেপে বসা নেশা প্রসঙ্গে শ্রী গৌতম হেম্মাডির কথা একটু শুনে নিতে পারি আমরা। কী বলেছেন তিনি তার ফিলুমেনির শখ প্রসঙ্গে – “আমি জানি না আসলে কীভাবে, কোন্ ঘটনা আমাকে এটা করতে অনুপ্রাণিত করেছিল। যতদূর আমি মনে করতে পারি, একজন কিশোর হিসেবে দেশলাই বাক্সের সংগ্রাহক হয়ে ওঠাটা বেশ রোমাঞ্চকর ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে মনে হয়েছিল। একই সঙ্গে বলি, কাজটা মোটেই খুব সহজ নয়। ধৈর্য্য ধরে লেগে থাকাটা এক্ষেত্রে খুব জরুরি … অনেক জরুরি তথ্য হারিয়ে যাচ্ছে কারণ কেউ সেগুলো সংরক্ষণ করছে না। আজকাল এই ম্যাচ বক্সের গল্প কেউ সেভাবে শুনতে চায়না। আমার সংগ্রহে থাকা প্রায় ৩০০০০ রকমারি ম্যাচ বক্সের সঙ্গে সমসংখ্যক কাহিনি জুড়ে আছে। যে বিপুল পরিমাণ তথ্য এদের থেকে পাওয়া যাবে তার গুরুত্ব অপরিসীম।”

মিস্টার গৌতম হেম্মাডি একজন পেশাদার আর্কিটেক্ট। নিজের কাজের বিপুল ব্যস্ততার মাঝেও তিনি তাঁর ছেলেবেলার সাথিদের ছেড়ে যেতে পারেন নি। মুম্বাইয়ে নিজের উদ্যোগে গড়ে তুলেছেন আস্ত একটা মিউজিয়াম, ফিলুমেনি মিউজিয়াম তসবির ঘর। একজন কৃতী ফিলুমেনিস্ট হয়ে ওঠার পেছনে আড়ালে থাকা এমন কাহিনি অন্যান্য ফিলুমেনিস্টদের সঙ্গেও জড়িয়ে আছে।

হেম্মাডি সাহেবের মতো ভারতের আর একজন কৃতী ফিলুমেনিস্ট হলেন চেন্নাইয়ের শ্রী রোহিত কাশ্যপ। যখন তিনি পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র তখন থেকেই তাঁর দেশলাই বাক্স জমানোর নেশা। আজ প্রায় ১০০০০০ ম্যাচ বক্সের গর্বিত সংগ্রাহক তিনি। আজ তাঁর সংগ্রহে রয়েছে পৃথিবীর ১২০ টি দেশের বিচিত্র সব দেশলাই বাক্স। যাদের মধ্যে রয়েছে ১৮৫৩ সাল থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ সময়কালের নানান ধরনের বাক্স। ভালোবাসা ছাড়া এমন ঐশ্বর্যশালী হওয়া সম্ভব?

নিজের সামান্য ম্যাচবাক্স সংগ্রাহক হয়ে ওঠার সঙ্গে জড়িত একটা অভিজ্ঞতার কথা বলে এবার এই পর্বটি শেষ করবো।

আমার আত্মজা তখন পড়াশোনার জন্য ওড়িশায়। তাঁর টানেই বছরে একবার অন্তত সেই রাজ্যে ঘুরতে যাওয়া। সেবারও গিয়েছি। বাজারে গিয়ে এক চায়ের ঠেকে বসতেই অনেক মানুষের সঙ্গ লাভ হলো। চা বিস্কুট খেয়ে অনেকেই ধূমপানে ব্যস্ত। আমার নজর কেবল দেশলাই বাক্সের দিকে। তাঁরা পকেট থেকে দেশলাই বার করতেই লজ্জার মাথা খেয়ে বাক্সগুলো চেয়ে বসি। তাঁরা ভেবেছেন বোধহয় আমিও ধূমপান করবো। পরে সব কথা খুলে বলতেই তাঁরা অনেকেই বেজায় অবাক। এভাবেই সংগ্রহ করে ফেলি খান তিনেক নতুন ছবিওয়ালা “শিলাই বক্স”। নতুন বাক্স কিনে দেবার কথা বলতেই সমস্বরে রে রে করে উঠলো সবাই। ভালোবাসা কি ফেরত দেওয়া যায়!

দক্ষিণ ভারতে ঘুরতে গিয়েও এমন কাণ্ড ঘটিয়েছি নেহাৎই ফিলুমেনিস্ট হয়ে ওঠার আন্তরিক আগ্রহে। আপনি যদি এই অভ্যাসটা একবার গড়ে তুলতে পারেন তাহলে দেখবেন আপনার হালও এমনটাই হবে। আসলে প্রতিটি ম্যাচ বক্সের মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে এক একটা আশ্চর্য গল্প। আপনি যখন একটা বাক্স হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করবেন, তখনই সে তার ভেতরে জমে থাকা অব্যক্ত কাহিনি আপনার কাছে পৌঁছে দিতে উন্মুখ হয়ে উঠবে। অবশ্য সেক্ষেত্রে আপনাকেও আগ্রহী হয়ে উঠতে হবে সেই কাহিনি শোনার জন্য। আমার ব্যক্তিগত সংগ্রহ বিরাট কিছু নয়, তবে তার মধ্যেও এমন অভিজ্ঞতার শরিক হতে হয়েছে একাধিকবার। কোনো একটি পাখি, ফুল বা মন্দিরের ছবি আমার খোঁজার ইচ্ছেটাকে চাগিয়ে দিয়েছে বারংবার। এ বই সে বই নেড়ে ঘেঁটে যখন অভীষ্টের সন্ধান পেয়েছি তখন আমার হৃদয় পূর্তির আনন্দ দেখে কে?

হাত বাড়ালেই বন্ধু

গোটা দুনিয়া আজ প্রযুক্তি জালে বাঁধা পড়ে আছে। ঘরে বসে বসেই আপনি দুনিয়াদারি করতে পারবেন। দেশবিদেশের ডাকটিকিট জমানো, হরেক দেশের মুদ্রা অথবা কাগুজে নোট জমানোর মতো রঙিন দেশলাইয়ের বাক্স জমানো আজ এক জনপ্রিয় হবি বা শৌখিনতা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের দেশে ফিলুমেনি বিপুল জনপ্রিয়তা পেয়েছে তেমন নয়। অকপটে স্বীকার করে নিচ্ছি যে ঐ শব্দবন্ধের সঙ্গে আমিও বিলকুল অপরিচিত ছিলাম একেবারে গোড়াতে। পরে ফিলাটেলিস্ট, ন্যুমিসম্যাটিক এর মতো ফিলুমেনিস্টকে এক সারিতেই খুঁজে বের করি। সারা পৃথিবী জুড়েই ছড়িয়ে রয়েছেন ফিলুমেনিস্টরা। একজন নবিশ কে সাহায্য করতে এরা সকলেই উদগ্রীব। এমন সব সংস্থার খবরাখবর নেট পাড়ায় একটু ঘোরাঘুরি করলে পাওয়া যাবে। আগে দরকার একটা সাচ্চা আগ্রহী মন। দেখবেন বাকিটুকু রঙিন বাক্সরাই সামলে নেবে।

ছবির তথ্যসূত্র

এই লেখায় ব্যবহৃত ছবিগুলি লেখকের ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে নেওয়া হয়েছে।

পুনঃপ্রকাশ সম্পর্কিত নীতিঃ এই লেখাটি ছাপা, ডিজিটাল, দৃশ্য, শ্রাব্য, বা অন্য যেকোনো মাধ্যমে আংশিক বা সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিলিপিকরণ বা অন্যত্র প্রকাশের জন্য গুরুচণ্ডা৯র অনুমতি বাধ্যতামূলক।

সৌমেন রায় | 2409:40e1:1d:c0aa:8000:: | ২২ জুন ২০২৪ ১৩:১০533586

সৌমেন রায় | 2409:40e1:1d:c0aa:8000:: | ২২ জুন ২০২৪ ১৩:১০533586 Ritabrata Gupta | 103.68.127.20 | ২২ জুন ২০২৪ ১৩:১৮533587

Ritabrata Gupta | 103.68.127.20 | ২২ জুন ২০২৪ ১৩:১৮533587 সোমনাথ চাটুজ্যে | 2409:4088:861c:cc2c::1d31:38a5 | ২২ জুন ২০২৪ ১৩:২৫533589

সোমনাথ চাটুজ্যে | 2409:4088:861c:cc2c::1d31:38a5 | ২২ জুন ২০২৪ ১৩:২৫533589Kishore Ghosal | ২২ জুন ২০২৪ ১৩:৫৭533595

ইন্দ্রাণী | ২২ জুন ২০২৪ ১৮:৪৫533610

Avijit Chakraborty | ২৩ জুন ২০২৪ ২০:১১533648

অমিতাভ চক্রবর্ত্তী | ২৩ জুন ২০২৪ ২০:৫৯533650

সৌম্যদীপ সাহা রায় | 2405:201:8012:30e7:a8d4:efd6:a511:58b6 | ২৭ জুন ২০২৪ ০৬:০০533760

সৌম্যদীপ সাহা রায় | 2405:201:8012:30e7:a8d4:efd6:a511:58b6 | ২৭ জুন ২০২৪ ০৬:০০533760 সুস্মিতা মন্ডল | 2409:4088:9e4e:1605::f09:7602 | ২৯ জুন ২০২৪ ০৭:১৩533857

সুস্মিতা মন্ডল | 2409:4088:9e4e:1605::f09:7602 | ২৯ জুন ২০২৪ ০৭:১৩533857 অনির্বাণ রায় | 2409:4061:2c81:81a9:c37:552f:b2c5:42dd | ২৯ জুন ২০২৪ ১৭:৩৩533885

অনির্বাণ রায় | 2409:4061:2c81:81a9:c37:552f:b2c5:42dd | ২৯ জুন ২০২৪ ১৭:৩৩533885

বুলডোজার, হকার আর শপিং মল : সৈকত বন্দ্যোপাধ্যায়

বুলডোজার, হকার আর শপিং মল : সৈকত বন্দ্যোপাধ্যায় বিপ্লবের আগুন - পর্ব এগারো : কিশোর ঘোষাল

বিপ্লবের আগুন - পর্ব এগারো : কিশোর ঘোষাল ডেভিড লিভিংস্টোনের খোঁজে-১৪৪ : হেনরি মর্টন স্ট্যানলে

ডেভিড লিভিংস্টোনের খোঁজে-১৪৪ : হেনরি মর্টন স্ট্যানলে জাগছে সেঙ্গল! বিনাশের মুখে ভারতের জীব বৈচিত্র্য : নরেশ জানা

জাগছে সেঙ্গল! বিনাশের মুখে ভারতের জীব বৈচিত্র্য : নরেশ জানা নেট পরীক্ষা ও এমসিকিউ - একটি প্রহসন : উৎপল

নেট পরীক্ষা ও এমসিকিউ - একটি প্রহসন : উৎপল  প্রতিভা বনাম ভাগ্য : সুকান্ত ঘোষ

প্রতিভা বনাম ভাগ্য : সুকান্ত ঘোষ পক্ষীর দল : Sukdeb Chatterjee

পক্ষীর দল : Sukdeb Chatterjee বৈঠকি আড্ডায় ১৯ : হীরেন সিংহরায়

বৈঠকি আড্ডায় ১৯ : হীরেন সিংহরায় কিষেণজি মৃত্যু রহস্য - পর্ব ১৫ : বিতনু চট্টোপাধ্যায়

কিষেণজি মৃত্যু রহস্য - পর্ব ১৫ : বিতনু চট্টোপাধ্যায় হারিয়ে যাওয়া কোলকাতার জলছবি (দ্বিতীয় ভাগ) পর্ব ১ : Ranjan Roy

হারিয়ে যাওয়া কোলকাতার জলছবি (দ্বিতীয় ভাগ) পর্ব ১ : Ranjan Roy কপালভাতি ও স্নায়ুবিজ্ঞান : ত্রিলোকেশ্বর শঙ্কু

কপালভাতি ও স্নায়ুবিজ্ঞান : ত্রিলোকেশ্বর শঙ্কু প্রাণায়াম ও স্নায়ুবিজ্ঞান : রামদেব বাবা

প্রাণায়াম ও স্নায়ুবিজ্ঞান : রামদেব বাবা গুরু কাঙাল জানিয়া পার কর (গল্প) : Ranjan Roy

গুরু কাঙাল জানিয়া পার কর (গল্প) : Ranjan Roy রবিরশ্মিপাতে বঙ্কিমপ্রতিভা : দীপ

রবিরশ্মিপাতে বঙ্কিমপ্রতিভা : দীপ মাওরি ভাষায় পুরানো সেই দিনের কথা : অরিন

মাওরি ভাষায় পুরানো সেই দিনের কথা : অরিন