- হরিদাস পাল আলোচনা দর্শন

-

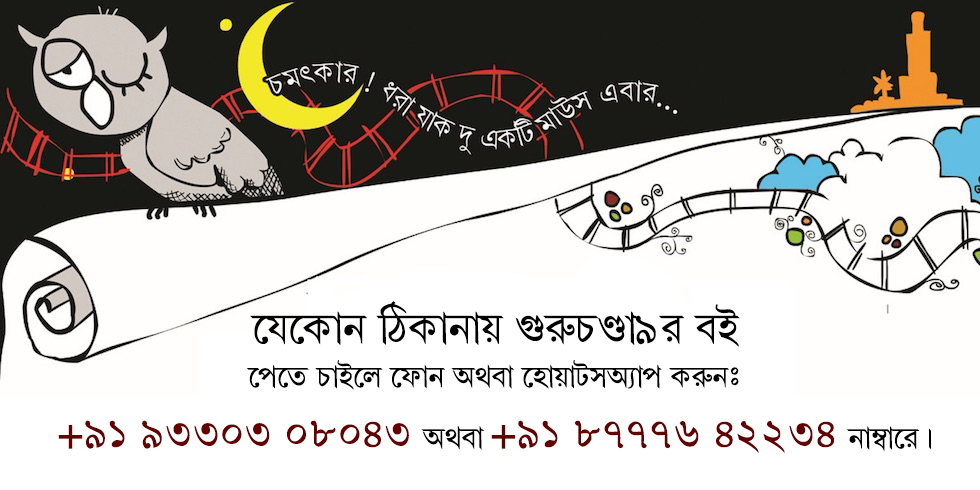

পশ্চিমা দর্শনের গপ্পোগাছা — গ্রিক সভ্যতার উত্থান (১)

প্যালারাম লেখকের গ্রাহক হোন

আলোচনা | দর্শন | ২৪ জুন ২০২৪ | ৩৩৬ বার পঠিত | রেটিং ৫ (৪ জন) - মুখবন্ধ | খণ্ড-১, পর্ব-১, বিভাগ-ক (১)

The Death of Socrates - Jacques-Louis David , সূত্র সক্রেটিসের আগে

গ্রিক সভ্যতার উত্থান

হঠাৎ করে কীভাবে যে গ্রিসে একখানা সভ্যতা জেগে উঠলো—ইতিহাসে এর থেকে বিস্ময়কর ও কঠিন আর কোনো প্রশ্ন আছে কিনা সন্দেহ। যাকে ‘সভ্যতা’ বলে—সেরকম জিনিস এর হাজার হাজার বছর আগে থেকেই মিশরে ছিল, মেসোপটেমিয়াতেও—পার্শ্ববর্তী দেশগুলিতেও ছড়িয়ে পড়েছিল। তবু, গ্রিকরা কিছু এমন মশলার জোগান দিয়েছিল, যা এর আগে কখনো দেখা যায়নি। শিল্প-সাহিত্যে তাদের অবদানের কথা সকলেই জানে, কিন্তু চিন্তার জগতে তাদের প্রভাব এর থেকেও বেশি নজরকাড়া। গ্রিকরা অঙ্ক [ক], বিজ্ঞান আর দর্শনের উদ্ভাবন করেছিল; নিছক বর্ষপঞ্জীর বদলে ‘ইতিহাস’ লেখা প্রথম তারাই শুরু করে; কোনো উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া সনাতনী ধারণার খাঁচায় আটকে না থেকে – প্রাকৃতিক জগত, জীবন-মৃত্যুর স্বরূপ – এসব নিয়ে খোলামেলা জল্পনাতেও তাদেরই প্রথম অংশগ্রহণ। এসব এতই বিস্ময়কর, যে কিছুদিন আগেও লোকে ‘গ্রিকদের রহস্যময় সভ্যতা’-র কথা ভেবে হাঁ হয়ে থাকতো আর সশ্রদ্ধ আলোচনা করতো। অথচ, গ্রিসের উন্নতি নিয়ে বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ করা কিন্তু দিব্যি সম্ভব—করে লাভও আছে।

Urania, the Muse of Astronomy, Reveals to Thales the Secrets of the Skies By Antonio Canova (সূত্র: উইকি )

থেলিজ় (Thales)-এর সময় থেকে দর্শনের শুরু। ভাগ্য ভালো, তাঁর সময়কালটা জানা সম্ভব হয়েছে—কারণ তিনি একখানি সূর্যগ্রহণের দিনক্ষণের সঠিক ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মতে যার সময়কাল ছিল ৫৮৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দ। দর্শন ও বিজ্ঞান, তাদের জন্মের সময়ে—খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের শুরুতে—আলাদা কিছু ছিল না। এর আগে পর্যন্ত তবে গ্রিস আর তার প্রতিবেশী দেশগুলোয় কী হচ্ছিল? যেভাবেই ভাবা হোক—কিছু আন্দাজ, কিছু জল্পনা এতে মিশবেই; তবে আমাদের পিতামহদের থেকে আমরা যে এ বিষয়ে এখন অনেক বেশি জানি, তার কারণ প্রত্নতত্ত্ব (archeology)।

আন্দাজ ৪০০০ খ্রি-পূ নাগাদ মিশরে আর তার কিছু পরেই মেসোপটেমিয়ায়, লেখা-শিল্পের উদ্ভাবন হয়। উদ্দিষ্ট বস্তুর ছবি আঁকার মাধ্যমে এর শুরু—সব দেশেই। কিছু সময়ের মধ্যেই এই পদ্ধতিরও রীতিনীতি তৈরি হয়, ফলে প্রথম লিপিবদ্ধ শব্দগুলি আসলে চিত্রলিপি (ideogram) ছিল—যেমন চিনদেশে এখনো আছে। পরবর্তী হাজার হাজার বছর ধরে এই ভজকট ব্যবস্থা অবশেষে বর্ণমালার চেহারা নেয়।

বর্ণমালার বিবর্তন (সূত্র: উইকি; আরেকটি সূত্র)

মিশর ও মেসোপটেমিয়ার প্রথমদিকের সভ্যতার উন্মেষের কারণ নীল (Nile), টাইগ্রিস, ইউফ্রেটিসের মতো নদনদী—যাদের কারণে কৃষিকাজ একইসঙ্গে সহজ আর খুবই ফলপ্রসূ হয়েছিল। স্পেনীয়রা মেক্সিকো আর পেরুতে যে ধরনের সভ্যতার সন্ধান পায়, তার সঙ্গে এই সভ্যতাগুলির চারিত্রিক মিল ছিল। সর্বত্রই এক স্বৈরাচারী, স্বর্গীয় ক্ষমতাসম্পন্ন রাজা ছিলেন, মিশরে তিনি আবার সমস্ত জমির মালিকও ছিলেন। প্রচলিত ধর্মে বহু দেবতা ছিল, তাদেরই মধ্যে কোনো এক প্রভূত ক্ষমতাসম্পন্ন দেবতার সঙ্গে রাজার বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকতো। সামরিক অভিজাতবর্গও ছিলেন, সঙ্গে পুরোহিতরাও অভিজাত বলে গণ্য হতেন। রাজা দুর্বল হলে বা যুদ্ধবিগ্রহে বিশেষ ব্যস্ত হয়ে পড়লে এই দ্বিতীয় শ্রেণীর অভিজাতরা রাজকীয় ক্ষমতায় কামড় বসানোর চেষ্টাও করতেন। কৃষি ছিল ভূমিদাসদের কাজ, তাদের মালিক — হয় রাজা, নয় পুরোহিতরা, নয় অন্য অভিজাতবর্গ।

মিশর আর ব্যাবিলনের ধর্মতত্ত্বের মধ্যে বেশ খানিকটা ফারাক ছিল। মিশরীয়দের মূল মাথাব্যথা ছিল মরণের ওপারের জগতটা নিয়ে – তাদের মতে, মৃত ব্যক্তির আত্মা পাতালে প্রবেশ করে, যেখানে ওসাইরিস (Osiris) সেই ব্যক্তির মর্ত্যের জীবনযাপনের ওপর ভিত্তি করে তার আত্মার বিচার করেন। আত্মা সুযোগ পেলেই আবার নিজ পরিত্যক্ত মরদেহে ফিরে আসতে পারে – এমনধারা বিশ্বাসের কারণেই যত মমি বানানো আর অপূর্ব সব সমাধির নির্মাণ। খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকের শেষ থেকে তৃতীয়ের প্রথমদিক পর্যন্ত বেশ কয়েকজন রাজার রাজত্বকালে পিরামিডগুলি তৈরি হয়। এর পর থেকে মিশরীয় সভ্যতা ক্রমাগত স্থবির হতে শুরু করে; ধর্মীয় রক্ষণশীলতার ফলে সমাজের প্রগতি রুদ্ধ হয়। এর অনেকদিন আগে, (১৮০০ খ্রি-পূ), হিক্সস (Hyksos) নামে পরিচিত একদল সেমাইট (Semites; সেমিটিক ভাষাভাষী লোকজন) [১] মিশর দখল করে এবং দু-শতাব্দী শাসনও করে। মিশরের ইতিহাসে তাদের বড়সড় কোনো প্রভাব না থাকলেও, এদের কারণেই সম্ভবত সিরিয়া এবং প্যালেস্টাইনে মিশরীয় সভ্যতা ছড়িয়ে পড়ে।

মিশরের তুলনায় ব্যাবিলনের সভ্যতা অনেক বেশি যুদ্ধনির্ভর ছিল। প্রথমদিকে এখানে সেমাইটরা শাসকগোষ্ঠী ছিল না, ছিল ‘সুমেরীয়’-রা—এদের উৎসের খবর আমাদের জানা নেই। কীলকাকৃতি (Cuneiform; কিউনিফর্ম) লিপি এদেরই উদ্ভাবন, পরে বিজয়ী সেমাইটরা যা আত্মস্থ করে। এ সভ্যতায় একসময়ে নানা স্বতন্ত্র নগররাষ্ট্র থাকলেও, অবশেষে ব্যাবিলনই চূড়ান্ত ক্ষমতা লাভ করে সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিল। অন্যান্য নগরের রক্ষক দেবতাদের পদাবনতি হয়, আর ব্যাবিলনের দেবতা মার্ডুক যে সম্মান পেতেন, তা পরবর্তীকালের গ্রিক দেবসভায় জিউসের সম্মানের সমতূল্য। মিশরেও এ জিনিসের পুনরাবৃত্তি হয়, তবে তা অনেক পরের কথা।

প্রাচীন পৃথিবীর অন্যান্য সব ধর্মমতের মতোই, মিশর আর ব্যাবিলনের ধর্মও ছিল আসলে উর্বরতা কাল্ট (fertility cult; ফার্টিলিটি কাল্ট)। ধরিত্রী নারী, সূর্য পুরুষ। বৃষ-কে বীর্যবান পৌরুষের প্রতীক মনে করা হত, ষাঁড়-দেবতা আকছার দেখতে পাওয়া যেত। ব্যাবিলনের দেবীদের মধ্যে প্রধানতমা ছিলেন ইশতার (Ishtar)—ধরিত্রীদেবী [২]। গোটা পশ্চিম এশিয়া জুড়েই এই মাতৃস্বরূপা প্রকৃতি (the Great Mother)-কে নানা নামে পুজো করা হতো। এশিয়া মাইনরে উপনিবেশ স্থাপনকারী গ্রিকরা যখন তাঁর মন্দির খুঁজে পেল, তখন তারা এই কাল্টটি অধিগ্রহণ করলো এবং তাঁর নাম রাখলো আরতেমিস (Artemis)। ‘এফিশিয়ানদের ডায়ানা’-র সূত্রপাত এটাই [খ], [৩]]। খ্রিস্টধর্ম এঁকেই ‘কুমারী মেরি’ বানিয়েছিল আর ‘ইফিসাস পরিষদ’-এর সিদ্ধান্ত অনুসারেই (Council of Ephesus; ৪৩১ খ্রি) প্রথম তাঁকে ‘ঈশ্বরের মাতা’ আখ্যা দেওয়া হয়। যখন কোনো ধর্ম, এক সাম্রাজ্যের সরকারের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে থাকে, তখন তার আদিম চরিত্রগুলো রাজনীতির ওঠাপড়ার সঙ্গে তাল রেখে বদলায়। রাষ্ট্রের সঙ্গে জড়িয়ে যান কোনো দেবতা বা দেবী—শুধু অপরিমেয় ফসলই নয়, তখন তাঁর থেকে আশা করা হয় যে, যুদ্ধেও তিনিই জেতাবেন। এক ধনী পুরুতশ্রেণী তাঁর পুজোর আচার-অনুষ্ঠান তৈরি করে, সাম্রাজ্যের নানা অংশের নানা দেবদেবীর সঙ্গে তাঁকে এক সভায় বসায়, দেবদেবীদের মধ্যে কে ছোট, কে বড় – সেই অনুক্রম তৈরি করে ও সেইমতো শাস্ত্র নিরূপণ করে।

শাসনযন্ত্রের সঙ্গে মিলে যাওয়ার ফলে এই দেবতারা নৈতিকতার সঙ্গেও জড়িয়ে যান। আইনপ্রণেতারা তাঁদের কানুন পেয়েছেন সরাসরি দৈবনির্দেশে, অতএব আইন ভাঙা মানে পাপ, অপবিত্র আচরণ। এখনো পর্যন্ত পাওয়া সবচেয়ে প্রাচীন আইনের লিস্টি ব্যাবিলনের রাজা হামুরাবি (Hammurabi)-প্রদত্ত (২০৬৭-২০২৫ খ্রি-পূ); তিনি নাকি সে আইন হাতে পেয়েছিলেন দেবতা মার্ডুক-এর থেকে। আইনের সঙ্গে নৈতিকতার এই যোগ গোটা প্রাচীন যুগ ধরে এরপর ক্রমাগত বেড়েছে বই কমেনি।

মিশরের মতো পরকালের সুখ নয়, ব্যাবিলনের ধর্মমত মাথা ঘামাতো ইহজীবনের সমৃদ্ধি নিয়ে। জাদু, ভবিষ্যদ্বাণী, জ্যোতিষের চর্চা ব্যাবিলনেই যে শুধু হতো—তা নয়, তবে ব্যাবিলন এ চর্চায় বাকিদের থেকে এগিয়ে ছিল এবং প্রাচীন যুগের জাদু-নির্ভরতা ব্যাবিলন থেকেই ছড়িয়েছিল। ব্যাবিলন থেকে আরো কিছু জিনিস পেয়েছে আধুনিক বিজ্ঞান: দিনকে ২৪ ঘণ্টায় আর বৃত্তকে ৩৬০°তে ভাগ করা, গ্রহণের পর্যাবৃত্ত স্বরূপের আবিষ্কার—এর ফলে চন্দ্রগ্রহণের সময় নিখুঁতভাবে গণনা করা এবং সূর্যগ্রহণের পূর্বাভাস কিছুটা সঠিকভাবে দেওয়া সম্ভব হয়েছিল। আমরা দেখবো, যে থেলিজ় এই সংক্রান্ত জ্ঞান ব্যাবিলন থেকেই পেয়েছিলেন।

মিশর ও মেসোপোটেমিয়া – দুই-ই ছিল কৃষিপ্রধান সভ্যতা আর—অন্তত প্রথমদিকে—তাদের পার্শ্ববর্তী দেশগুলি ছিল পশুপালন-প্রধান। এই দ্বিমেরু পৃথিবীতে নতুন এক অভিনেতার আমদানি হল বাণিজ্যের বাড়বাড়ন্তের সঙ্গে সঙ্গে—এই বাণিজ্যের প্রায় পুরোটাই ছিল সাগরপথে। প্রায় ১০০০ খ্রি-পূ পর্যন্ত অস্ত্রশস্ত্র ব্রোঞ্জ দিয়ে তৈরি হত; কোনো দেশের চৌহদ্দির ভেতরে ব্রোঞ্জ তৈরির জন্যে প্রয়োজনীয় ধাতুগুলি না থাকলে, হয় বাণিজ্য, নয় জলদস্যুতার মাধ্যমে তা অন্য দেশ থেকে আনাতে হত। বোম্বেটেগিরি, আর যাই হোক, কোনো স্থায়ী সমাধান নয় আর তাই যেখানেই সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবেশ থিতু হয়েছিল, বাণিজ্যের থেকে লাভজনক কোনো পন্থা ছিল না। ব্যাবসার ব্যাপারে ক্রিট (Crete) দ্বীপকে অগ্রণী মনে করা হয়। ধরুন ২৫০০ খ্রি-পূ থেকে ১৪০০ খ্রি-পূ পর্যন্ত প্রায় এগারো শতাব্দী ধরে ক্রিট-এ মিনোয়ান (Minoan) নামের এক শিল্প-সংস্কৃতিতে উন্নত সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। ক্রিট-এর শিল্পের যেটুকু নিদর্শন এখনো টিকে আছে, তাতে এক প্রফুল্ল, বিলাসী সমাজের ছায়া দেখা যায়—বিলাসব্যসন এতটাই, যে তা প্রায় অবক্ষয়ের সূচক; মিশরের মন্দিরগুলির ভয়াবহ বিষণ্ণতার সঙ্গে তার পার্থক্য স্পষ্ট।

Bull-Leaping Fresco found at Knossos (সূত্র: উইকি )

"Ship Procession" fresco, from Akrotiri (সূত্র: উইকি )

স্যার আর্থার ইভান্স (Sir Arthur Evans) ও তাঁর মতো অন্যান্যদের প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্য ছাড়া এই এত গুরুত্বপূর্ণ সভ্যতা সম্পর্কে আমরা কিছুই জানতে পারতাম না। মিনোয়ান সভ্যতা নৌকেন্দ্রিক ছিল; হিক্সসদের সময়কাল বাদে মিশরের সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগও ছিল। মিশরে পাওয়া ছবি থেকে বোঝা যায় – মিশর আর ক্রিটের মধ্যে ক্রিট নাবিকরা বেশ ভালোরকম বাণিজ্য চালাতেন—যে বাণিজ্য তার শিখরে পৌঁছেছিল ১৫০০ খ্রি-পূ নাগাদ। ধর্মের দিক থেকে সিরিয়া আর এশিয়া মাইনরের সঙ্গে ক্রিট-এর বেশ খানিকটা মিল থাকলেও, শিল্পকলার ক্ষেত্রে তারা মিশরের দিকেই ঝুঁকে ছিল—যদিও চরিত্রের দিক থেকে তা ছিল মৌলিক আর অদ্ভুত জীবনীশক্তি ভরপুর। নোসোস্ (Knossos)-এ স্থাপিত ‘মিনোস-এর প্রাসাদ’ (Palace of Minos) ছিল ক্রিট-এর সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র [৪]; পরবর্তীকালে, সনাতনী গ্রিসের ঐতিহ্য-আচার-এর মধ্যে এর স্মৃতির অনুরণন শোনা যেত। ক্রিটের প্রাসাদগুলি খুবই জমকালো ছিল, কিন্তু চতুর্দশ শতকের শেষের দিকে, সম্ভবত গ্রিক বহিরাগতদের আক্রমণে ওগুলো ধ্বংস হয়ে যায়। ক্রিটে মিশরীয় আর মিশরে ক্রিটীয় সামগ্রীর উপস্থিতি আমাদের ক্রিটের ইতিহাসের কালানুক্রম বুঝতে সাহায্য করে; প্রত্নতাত্ত্বিক এই সাবুদগুলো ছাড়া এই সভ্যতা সম্পর্কে জানার আর কোনো উপায় নেই।

ক্রিটবাসীরা একজন দেবীর—সম্ভবত কয়েকজন দেবীর—আরাধনা করতো। যে দেবীর অস্তিত্ব সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই, তিনি হলেন ‘পশুপক্ষীর রক্ষয়িত্রী’ (Mistress of Animals); ইনি ছিলেন একজন শবরী আর সম্ভবত মূলধারার আরতেমিস-এর ধারণার উৎসও তিনিই [গ]। ইনি এক যুবক পুত্রের জননীও ছিলেন। ‘পশুপতি’ ছাড়া এই যুবকই ছিলেন একমাত্র পুরুষ দেবতা। কিছু প্রমাণ পাওয়া যায় যে, মিশরের মতো এখানেও মানুষ বিশ্বাস করতো – ইহকালের পাপ-পুণ্যের ওপর নির্ভর করে পরকালে পুরস্কার বা তিরস্কার জোটে। তবে, মোটের ওপর বোঝা যায়, যে ক্রিটবাসীরা হাসিখুশি জনগোষ্ঠী ছিল, দম আটকানো কুসংস্কারের চাপে তাদের আনন্দ নিভে যায়নি। এরা ষাঁড়ের লড়াই বেজায় পছন্দ করতো—সেখানে মেয়ে-ছেলে নির্বিশেষে টোরিয়াডর-রা (Toreador) অসাধারণ সব শারীরিক কসরতের প্রদর্শন করতো। যদিও স্যার আর্থার ইভান্স মনে করেন যে এইসব মল্লক্রীড়াগুলি ধর্মীয় অনুষ্ঠান ছিল এবং সর্বোচ্চ অভিজাতরাই এতে অংশগ্রহণ করতেন, সাধারণ্যে এই অভিমত গ্রাহ্য নয়। যে ক-টি টিকে থাকা ছবি দেখা যায়, সেগুলি যেমন গতিময়, তেমনই বাস্তবানুগ।

ক্রিটবাসীরা একরকমের রৈখিক লিপি (linear script) ব্যবহার করতো, যার এখনো পাঠোদ্ধার হয়নি। নিজের দেশে তারা ছিল শান্তিপ্রিয়, এমনকি তাদের নগরগুলিও প্রাচীর-ঘেরা ছিল না। বোঝাই যায়, নৌ-শক্তি তাদের প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করতো।

১৬০০ খ্রি-পূ নাগাদ মিনোয়ান সংস্কৃতি—ধ্বংস হওয়ার আগেই—গ্রিসের মূল ভূখণ্ডে ছড়িয়ে পড়েছিল; সেখানে, ক্রম-পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই তা টিকে ছিল বহুকাল – প্রায় ৯০০ খ্রি-পূ পর্যন্ত। এই মূল ভূখণ্ডের সভ্যতাকে আমরা মাইসেনীয় (Mycenaean) সভ্যতা হিসেবে জানি; এই সভ্যতার বৈশিষ্ট্য ছিল রাজাদের জমকালো সমাধি আর পর্বতশীর্ষে দুর্গ নির্মাণ – বোঝাই যায়, ক্রিট-এর তুলনায় এই সমাজের মানুষের মনে যুদ্ধের ভয় অনেক বেশি ছিল। এই সমাধি আর দুর্গগুলি, আর কিছু না হোক, সনাতনী গ্রিসের কল্পনাকে উসকে দেওয়ার জন্যে যথেষ্ট ছিল। এইসব দুর্গ-প্রাসাদের পুরোনো শিল্পকর্মগুলি হয় ক্রিট-এর কারুশিল্পীর তৈরি, নয়তো প্রবলভাবে ক্রিট-দ্বারা প্রভাবিত। কিংবদন্তীর কুহেলির মধ্য দিয়ে হলেও, হোমারের রচনায় আমরা আসলে এই মাইসেনীয় সভ্যতার কথাই শুনতে পাই।

মাইসেনীয়দের ইতিহাস বড়ই ধোঁয়াটে। ক্রিটবাসীরা তাদের ভূখণ্ড জয় করেছিল বলেই কি মাইসেনীয় সভ্যতা গড়ে ওঠে? তারা কি গ্রিকভাষায় কথা বলতো, নাকি আরও পুরোনো অধিবাসী ছিল তারা? এসব প্রশ্নের কোনো নিশ্চিত উত্তর পাওয়া না গেলেও, যা প্রমাণ অদ্যাবধি পাওয়া গেছে, তার থেকে বোঝা যায়, খুব সম্ভবত এরা বহিরাগত, বিজয়ী, গ্রিকভাষী জনগোষ্ঠী ছিল আর অন্তত এদের অভিজাতদের মধ্যে উত্তর থেকে আসা, সোনালি চুলের লোক ছিল—যারা গ্রিক ভাষাটি নিজেদের সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল [ঘ]। গ্রিকরা তিনবার, অভিবাসনের তিনটি ঢেউয়ের মাধ্যমে গ্রিসে তাদের বসতি স্থাপন করে – প্রথমে আয়োনিয়ান (Ionians), তারপরে আকিয়ান (Acheans) এবং সবশেষে ডোরিয়ানরা (Dorians)। আয়োনীয়রা বহিরাগত বিজয়ীর দল হলেও, সম্ভবত ক্রিট-এর সংস্কৃতি সম্পূর্ণরূপে আত্মীকৃত করে ফেলেছিল, ঠিক যেমন পরবর্তীকালে রোমানরা গ্রিক সংস্কৃতিকে আত্মস্থ করে। কিন্তু আয়োনিয়ানদের উত্তরসূরী আকিয়ানরা, তাদের উত্যক্ত তো বটেই, অনেকাংশে ভিটেছাড়াও করেছিল। বোহাজ়-খোয়েই (Boğazköy; লেখকের বানান: Boghaz-Keui)-এ পাওয়া হিটাইট (Hittite) ফলক [৫] থেকে জানা যায়, যে চতুর্দশ খ্রিস্টপূর্বাব্দে আকিয়ানদের এক বিরাট, সংহত সাম্রাজ্য ছিল। আয়োনিয়ান আর আকিয়ানদের লড়াইয়ে দুর্বল হয়ে পড়া মাইসেনীয় সভ্যতা পুরোপুরি ধ্বংস হয় শেষ গ্রিক বহিরাগত, ডোরিয়ানদের আক্রমণে। আগের দুই বিজেতারা যদিও মিনোয়ান ধর্ম আত্মস্থ করেছিল, ডোরিয়ানরা কিন্তু নিজেদের পূর্বপুরুষদের মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ধর্মই বজায় রেখেছিল। সমাজের পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর মানুষের মধ্যে আদি মিনোয়ান ধর্মমত তবুও টিকে ছিল, আর সনাতন গ্রিক সভ্যতার ধর্ম ছিল এই দুটি ধর্মমতের মিশেল। এমনকি কিছু সনাতনী দেবীও মাইসেনীয় গোত্রের ছিলেন।

উপরের আখ্যানটি সম্ভাব্য হলেও, মনে রাখা দরকার – মাইসেনীয়রা গ্রিক ছিল কিনা, সেকথা আমরা কিন্তু সঠিক জানি না। আমরা যা নিশ্চিত জানি – তাদের সভ্যতা সময়ের সঙ্গে ক্ষয়িষ্ণু হয়, সভ্যতার অন্তিমে লোহা ব্রোঞ্জকে হারিয়ে জেতে আর কিছুদিনের জন্যে হলেও, নৌ-আধিপত্য যায় ফিনিশীয়দের হাতে।

মাইসেনীয় সভ্যতার শেষের দিকে এবং শেষের পরে কিছু বিজয়ী জনগোষ্ঠী বসতি পত্তন করে ও কৃষিকাজে মন দেয়, বাকিরা আরও ছড়িয়ে পড়ে দ্বীপগুলিতে, এশিয়া মাইনরে, তারপর তারা ক্রমান্বয়ে সিসিলি ও দক্ষিণ ইতালিতে গিয়ে নৌ-বাণিজ্য-নির্ভর নগর-সভ্যতা গড়ে তোলে। এই নৌ-নগরীগুলিতেই গ্রিকরা সভ্যতায় প্রথম গুণগতভাবে নতুন অবদান রেখেছিল। এথেন্সের গরিমার যুগ আসে এর অনেক পরে, আর এথেন্সও নৌ-নির্ভরই ছিল।

গ্রিসের মূল ভূখণ্ড পর্বতসংকুল আর মূলত অনুর্বর। বহু উর্বর নদী উপত্যকা যদিও আছে—যারা সমুদ্রের নাগাল পায়—কিন্তু সেগুলি একে অন্যের থেকে দুর্গম গিরিরাশি দিয়ে আলাদা, ফলে সহজে স্থলপথে যোগাযোগের প্রশ্ন ওঠে না। এইসব উপত্যকায় বিচ্ছিন্ন বেশকিছু কৃষিনির্ভর, নগরকেন্দ্রিক, উপকূলবর্তী জনপদ গড়ে উঠেছিল। এমতবস্থায় যখনই এইসব জনপদের জনসংখ্যা তার প্রাকৃতিক সম্পদের তুলনায় বেড়ে যেত, স্থলভাগে করে-খেতে-না-পারা জনতা স্বভাবতই তখন সমুদ্রগামী হত। এভাবে, এমন সব জায়গায় এই মূল ভূখণ্ডের শহরগুলির উপনিবেশ গড়ে উঠত, যেখানে প্রকৃতি স্বদেশের থেকে অনেক বেশি উদারহস্ত। এই কারণেই, গ্রিসের ইতিহাসের সকালবেলায় এশিয়া মাইনর, ইতালি, সিসিলির ঔপনিবেশিক গ্রিকরা মূল ভূখণ্ডের গ্রিকদের থেকে অনেক বেশি বিত্তশালী ছিল।

গ্রিসের বিভিন্ন অংশে নানারকমের সামাজিক গঠন দেখা যেত। স্পার্টায় (Sparta) এক ক্ষুদ্র অভিজাত শ্রেণী, শোষিত, অন্য জাতির ভূমিদাসদের শ্রমের ওপর নির্ভর করে বেঁচে থাকতো; অপেক্ষাকৃত দরিদ্র কৃষিপ্রধান অঞ্চলগুলিতে মূলত স্বনির্ভর চাষীদের দেখতে পাওয়া যেত, যারা পরিবারের সাহায্য নিয়ে জমির ওপর ভর করেই জীবিকা নির্বাহ করতো। ব্যাবসা-বাণিজ্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই স্বাধীন নাগরিকরা নিজেরা ক্রীতদাস রাখা শুরু করে – খনিতে দাস আর কাপড়ের শিল্পে দাসী। আয়োনিয়া-তে এই ক্রীতদাসেরা ছিল আশপাশের বর্বর (barbarians) জনগোষ্ঠীর মানুষ, আইনত যুদ্ধবন্দি। ক্রমবর্ধমান বিত্তের সঙ্গে সঙ্গেই ভদ্রঘরের মেয়েরা ক্রমাগত জনজীবনবিচ্যুত, অন্তঃপুরবাসিনী হতে শুরু করলেন, পরবর্তীকালে তাই গ্রিকজীবনের ‘সভ্য’ দিকগুলির সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়—ব্যতিক্রম ছিল কেবল স্পার্টা ও লেসবস (Lesbos)।

এক বিষয়ের উন্নতিতে এই অংশগুলির মধ্যে এক সাধারণ মিল ছিল – রাজতন্ত্র দিয়ে শুরু, সেখান থেকে একসময়ে অভিজাতবর্গের প্রাধান্য, তারপর পর্যায়ক্রমে একবার একনায়কতন্ত্র, একবার গণতন্ত্র। এখানকার রাজারা মিশর আর ব্যাবিলনের মতো সর্বক্ষমতাশালী ছিলেন না। তাঁদের শলাপরামর্শ দিতেন ‘বয়োজ্যেষ্ঠদের পরিষদ’; চাইলেও তাঁদের পক্ষে নির্বিরোধে প্রথার বিরুদ্ধে যাওয়া সম্ভব ছিল না। ‘স্বৈরতন্ত্র’ বলতে তখন স্বেচ্ছাচারী অপশাসন বোঝাতো না—বোঝাতো একজনমাত্র মানুষের শাসন, যিনি উত্তরাধিকারসূত্রে ক্ষমতালাভ করেননি। ‘গণতন্ত্র’ বলতে বোঝাতো সমস্ত নাগরিককে নিয়ে গঠিত সরকার—ক্রীতদাস আর মহিলারা বাদে। প্রথমদিককার স্বৈরাচারীরা—যেমন ধরুন মেডিশি (Medici) পরিবার—আপন আপন ধনতন্ত্রের (plutocracy) মধ্যে সর্বাধিক ধনবান হওয়ার মাধ্যমে ক্ষমতালাভ করেছিলেন। অনেক ক্ষেত্রেই তাঁদের সম্পত্তির উৎস ছিল সোনা-রুপোর খনি; এ ব্যবসা আরো লাভজনক হয়েছিল, কারণ আয়োনিয়ার পাশের রাষ্ট্র লিডিয়া-য় (Lydia) তার কিছু আগেই বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে মুদ্রার প্রচলন হয়েছিল [ঙ]। সম্ভবত ৭০০ খ্রি-পূ নাগাদ মুদ্রাব্যবস্থার প্রচলন হয়।

আনাতোলিয়ার ম্যাপ, হলুদে চিহ্নিত আয়োনিয়া, পাশেই লিডিয়া (সূত্র: উইকি)

বাণিজ্যই বলুন বা দস্যুতা (প্রথমদিকে দুইয়ের মধ্যে তফাৎ বিশেষ ছিল না)—গ্রিকদের জন্যে এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফল ছিল যে, তারা লেখালেখির শিল্পটিকে আত্মস্থ ও রপ্ত করে। যদিও এর আগে হাজার হাজার বছর ধরে মিশর ও ব্যাবিলনে লেখালেখির প্রচলন ছিল আর মিনোয়ান ক্রিটবাসীরা যে লিপিটি ব্যবহার করতো, তাকে যদিও একরকম গ্রিক লিপিই ভাবা হয়, তবু গ্রিকরা যে ঠিক কবে বর্ণমালাভিত্তিক লেখালেখি শুরু করে—তা ঠিক নিশ্চিত নয়। এটা নিশ্চিত, যে, তারা লিখতে শিখেছিল ফিনিশীয়দের থেকে, যাদের ওপর আবার—অন্যান্য সব সিরিয়াবাসীর মতোই—মিশর আর ব্যাবিলনের প্রভাব ছিল। তার ওপর, আয়োনিয়া, ইতালি আর সিসিলির গ্রিক শহরগুলির আগে নৌবাণিজ্যে তাদেরই একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল। খ্রিস্টপূর্ব চতুর্দশ শতকে সিরিয়াবাসীরা, মিশরের অধার্মিক রাজা আখেনাতেনকে (Akhenaten; লেখকের বানান Ikhnaton) চিঠি লেখার সময় ব্যাবিলনের কীলক-লিপি-ই ব্যবহার করেছিল। ওদিকে, টায়ারের রাজা হিরম (Hiram I of Tyre; ৯৬৯-৯৩৬ খ্রি-পূ) ব্যবহার করতেন মিশরের লিপি থেকেই তৈরি হওয়া ফিনিশীয় লিপি। প্রথমদিকে মিশরীয়রা প্রায় পুরোই ছবি এঁকে লিখতো; পরবর্তীকালে একসময়, প্রাতিষ্ঠানিকভাবে প্রচলিত এই লিপির উপাংশগুলি অক্ষর বোঝাতে শুরু করে (জিনিসের যা নাম, তার প্রথম অক্ষর), আরও পরে একসময় এগুলি বর্ণ বোঝাতে শুরু করে মোটের ওপর এই নিয়মে: “শ নামের শবর একদা একটি ব্যাঙ শিকার করেছিল” [চ]। এই শেষ ধাপটিতে মিশরীয়রা পুরোপুরি অভ্যস্ত না হতে পারলেও, ফিনিশীয়রা পেরেছিল, আর এই ধাপটির ফলেই বর্ণমালা—তার সমস্ত সুবিধে সমেত—তৈরি হয়। গ্রিকরা ফিনিশিয়ানদের থেকে এই বর্ণমালা ধার করে নিজেদের ভাষার ব্যবহার অনুযায়ী বদলেছিল। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে কাজটা তারা করেছিল, তা হল – শুধুই ব্যঞ্জনবর্ণ নিয়ে তৈরি এই বর্ণমালায় তারা স্বরবর্ণ যোগ করেছিল। লেখালেখির জন্যে খুবই দরকারি এই অর্জনই যে গ্রিক সভ্যতার উত্থানকে ত্বরান্বিত করেছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

হেলেনিক সভ্যতার প্রথম উল্লেখযোগ্য সন্তান হলেন হোমার (Homer)। হোমার সম্পর্কে যা জানা যায় তার সবই অনুমাননির্ভর, তবে একটি বহুল প্রচলিত মত হল, তিনি কোনো একজন ব্যক্তি নন, আসলে ক্রমান্বয়ে অনেকজন কবির মিলিত প্রচেষ্টার ফল। যাঁরা এই মতে বিশ্বাসী, তাঁদের ধারণা মিলিতভাবে ইলিয়াড ও ওডিসি প্রায় দুশো বছর ধরে রচনা করা হয়েছিল—কারুর কারুর মতে ৭৫০ থেকে ৫৫০ খ্রি-পূ-তে [ছ], বাকিদের মতে খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতক শেষ হওয়ার আগেই ‘হোমার’ তাঁর পূর্ণরূপ পান [জ]। পিসিসস্ত্রাতুস (Peisistratus)—যিনি বিচ্ছিন্ন কিছু বিরতিসহ ৫৬০ থেকে ৫২৭ খ্রি-পূ অবধি রাজত্ব করেছিলেন—হোমারের কবিতাগুলিকে তাদের বর্তমান চেহারায় এথেন্সে নিয়ে আসেন। তাঁর সময় থেকেই এথেন্সের তরুণরা হোমার কণ্ঠস্থ করতে শুরু করে—তাদের শিক্ষার এক প্রধান অংশ ছিল হোমার। গ্রিসের কিছু অংশে, বিশেষ করে স্পার্টায়, হোমার অনেক পরে সম্মানিত হতে শুরু করেন।

মধ্যযুগের শেষভাগের দরবারি প্রেমের গল্পগুলির মতোই, হোমারের কবিতাগুলিও তথাকথিত সভ্য অভিজাতদের দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা, ফলে জনমানসে ছড়িয়ে পড়া অনেকরকমের কুসংস্কার এই লেখাগুলিতে ‘ইতর’-জ্ঞানে অগ্রাহ্য করা হয়েছে। অনেক পরে এইসব কুসংস্কারের খবর দিনের আলোর মুখ দেখেছে। বহু আধুনিক লেখক নৃতত্ত্ববিদ্যা অনুসরণ করে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, আদিম তো নয়ই, হোমার ছিলেন পরিশ্রুতি-বিশারদ—খ্রিস্টপূর্ব অষ্টাদশ শতকের এক শহুরে সামাজিক উচ্চশ্রেণীর আদর্শের ধারক, প্রাচীন কিংবদন্তীগুলিকে যুক্তির মোড়ক-দাতা। কীভাবে? অলিম্পিয়ার দেবতারা, যাঁরা হোমারের কাছে ধর্মের একমাত্র নিদর্শন, কখনোই গ্রিকদের কাছে একমাত্র পূজ্য দেবতা ছিলেন না—না তাঁর সময়ে, না তাঁর পরে। প্রচলিত ধর্মাচরণের মধ্যে অনেক অপেক্ষাকৃত অন্ধকার আর বন্য অংশ ছিল—গ্রিক মণীষা যাদের যথাসম্ভব দূরে সরানোর চেষ্টা করতো—এরা কেবল অপেক্ষায় থাকতো দুর্বলতা বা ভীতির সময়ে যাতে মানুষের মনে ঝাঁপিয়ে পড়া যায়। হোমার যেসব বিশ্বাসকে মুছে দিয়েছিলেন, সভ্যতার অবক্ষয়ের সময়েও, গোটা সনাতনী যুগে তারা আড়ালে, অর্ধমৃত হয়ে বেঁচে ছিল। এই তথ্য না জানা থাকলে পরবর্তী অনেক কিছুকেই অসমঞ্জস আর আশ্চর্যজনক মনে হবে।

আদিম ধর্মগুলি সর্বত্রই, যত না ব্যক্তিকেন্দ্রিক, তার চেয়ে বেশি গোষ্ঠীভিত্তিক ছিল। কিছু আচার অনুষ্ঠান সর্বত্রই পালন করা হত; আশা করা হত যে তারা সম্বেদী জাদুর মাধ্যমে গোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষা করবে—বিশেষ করে উর্বরতা, শস্য-আনাজপাতি, পালিত পশু আর গোষ্ঠীর মানুষদের উন্নতিসাধনে কাজে লাগবে। সূর্য যাতে আরও শক্তিক্ষয় করে ঝিমিয়ে না পড়ে, তার জন্যে মকরসংক্রান্তির সময়ে তাকে উৎসাহ দিতে হতো; বসন্তে, নবান্নেও এই ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন হতো। এসব উৎসব নিয়ে গণ-উদ্দীপনা এতই বেশি থাকতো, যে ব্যক্তি তার নিজের স্বকীয়তা ভুলে নিজেকে এক বৃহৎ গোষ্ঠীর অংশ বলে ভাবতে পারতো। সারা পৃথিবী জুড়েই, ধর্মের বিবর্তনের এক বিশেষ স্তরে কিছু পশু ও মানবকে পবিত্র ঘোষণা করে উৎসব পালনের মাধ্যমে বলিদান করা হতো, তাদের মাংস খাওয়াও হতো। বিভিন্ন জায়গায় এই পর্যায়টি এসেছিল আলাদা আলাদা সময়ে। নরমাংস ভক্ষণের প্রথার চেয়ে নরবলির প্রথা অনেক বেশি সময় ধরে টিকে থাকতো। ইতিহাসের জন্মলগ্নেও গ্রিসে এই প্রথা অবলুপ্ত হয়নি। এই নৃশংস আচার বাদ দিলেও, উর্বরতা-উৎসব গ্রিসের নানা জায়গায় বহুল প্রচলিত ছিল; ইলিউসিনীয় গুপ্ত-আচারগুলিতে (Eleusinian Mysteries) পাওয়া প্রতীকগুলির উৎস মূলত কৃষিকাজ [৬]।

ইলিউসিনীয় গুপ্ত দীক্ষা-অনুষ্ঠান, রিলিফ, ল্যুভ জাদুঘর (সূত্র: উইকি)

হোমারের লেখায় ধর্ম—যা-ই বলুন—খুব একটা ধার্মিক ব্যাপার না। দেবতাগুলি নেহাত অমর আর অতিমানবিক সব ক্ষমতার অধিকারী, নইলে তাদের সব বৈশিষ্ট্যই নিতান্তই নশ্বর মানুষের মতো। তাদের নৈতিক চরিত্র সম্পর্কে বলার মতো প্রায় কিছুই নেই, আর সত্যি বলতে এতখানি সম্ভ্রম জাগানোর মতো কী যে আছে এদের মধ্যে—বোঝা দায়। সম্ভবত পরের দিকে লেখা কিছু রচনাংশে, এদের প্রতি প্রায় ভলতেয়ার-সুলভ অশ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে। হোমারের লেখায় ধার্মিক সম্ভ্রম যদি কোথাও প্রকাশ পেয়ে থাকে, তবে তা অলিম্পাসের দেবতাদের প্রতি নয়, ছায়াচ্ছন্ন কিছু চরিত্র (এমনকি জিউসও যাদের প্রজা), যেমন নিয়তি (Fate), প্রয়োজন (Necessity), বা ভবিতব্যের (Destiny) প্রতি দেখানো হয়েছে। নিয়তি-র প্রভাব গ্রিক চিন্তনে সর্বব্যাপী, আর সম্ভবত সেই কারণেই প্রাকৃতিক নিয়মের প্রতি আজকের বিজ্ঞানের বিশ্বাস জন্মেছে।

হোমারের দেবতারা বিজয়ী অভিজাতবর্গের দেবতা, যারা আসলে জমিতে ঘাম ঝরায়, তাদের নিজেদের উর্বরতার দেব-দেবী নয়। গিলবার্ট ম্যরি (Gilbert Murray) যেমন বলেছেন [ঝ]:

“প্রায় সব দেশের দেবতারাই দাবি করেন যে তাঁরা জগৎ সৃষ্টি করেছেন। অলিম্পিয়ানদের কিন্তু তেমন কোনো দাবি নেই। তারা যদি কিছু করে থাকে, তবে তারা সেই জগৎ জয় করেছে... এইসব দেশ জয়ের পরে তারা করলো কী? সরকার গঠন করলো? কৃষির প্রসার করলো? শিল্প-বাণিজ্য – এসবের বিস্তার করলো? মোটেই না। গায়ে গতরে তারা কেন খাটতে যাবে? খাজনার ওপর নির্ভর করে বেঁচে থাকা আর বেয়াদব প্রজার মাথায় আক্ষরিক বজ্রাঘাত করা বরং অনেক সহজ। এরা সব যুদ্ধজয়ী সর্দার, রাজানুগ্রহে পুষ্ট দস্যু। এরা লড়াই করে, ভোজ দেয়, এরা ক্রীড়ামোদী, সঙ্গীতপ্রেমী; এরা আকণ্ঠ পান করে, ফরমায়েশি ভৃত্যকে নিয়ে তামাশা করে অট্টহাস্যে ফেটে পড়ে। নিজেদের রাজা ছাড়া তারা আর কাউকে ভয় পায় না। এরা প্রেম আর যুদ্ধ ছাড়া কখনো মিথ্যাচার করে না।” [৭]

হোমারের মানব-নায়করাও প্রায় একইরকম দুরাচারী। পেলোপ্স-বংশ (House of Pelops) এদের মধ্যে অগ্রণী, কিন্তু তারা মোটেই আদর্শ পরিবারের উদাহরণ নয়।

“এই বংশের এশীয় প্রতিষ্ঠাতা, ট্যান্টালোস (Tantalos), তার কর্মজীবনের শুরুই করেছিল দেবতাদের চটিয়ে দিয়ে; লোকে বলে সে নাকি দেবতাদের ঠকিয়ে নরমাংস খাওয়াবে বলে নিজের সন্তান পেলোপ্স-এর মাংস রেঁধেছিল। পেলোপ্স অলৈকিকভাবে বেঁচে উঠেছিল বটে, কিন্তু সেও দেবতাদের চটাতে ছাড়েনি। পিসা-র রাজা ইনোমাওশ (Oinomaos)-এর রথের সারথির সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে সে এক বিখ্যাত রথ-রেসে ইনোমাওশকে হারিয়েছিল; তারপরে সেই সারথি-রূপী পথের কাঁটাটিকে—যে কিনা স্বভাবতই পুরস্কারের আশা করছিল—পেলোপ্স সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলে নিজের পথ পরিষ্কার করে। এর ফলে, তার দুই সন্তান—আত্রেফ্স (Atreus) ও থায়স্টস (Thyestes)-এর ওপর অভিশাপ বর্ষিত হয়, যাকে গ্রিকরা বলে ‘আতে’ (ate)—অদম্য না হলেও, অপরাধ করার এক তীব্র চাহিদা। থায়স্টস নিজের ভ্রাতৃবধূকে বিপথে চালিত করে পরিবারের ‘সৌভাগ্যের প্রতীক’ স্বর্ণ-লোমাবৃত ভেড়াটিকে চুরি করে। আত্রেফ্স নিজের ভাইকে নির্বাসন দেয় এবং পরে আবার পুনর্মিলনের অজুহাতে তাকে ডেকে পাঠিয়ে তারই সন্তানদের মাংস রেঁধে খাওয়ায়। স্বভাবতই, আত্রেফ্স-এর সন্তান আগামেম্নন (Agamemnon) এই অভিশাপ উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করে। এক পবিত্র পুরুষ হরিণকে মেরে ফেলার মাধ্যমে সে দেবী আর্তেমিসকে রুষ্ট করে, তারপর তাঁকে তুষ্ট করতে নিজের কন্যা ইফিয়েনিয়া (Iphigenia)-কে বলি দেয় আর ট্রয় (Troy) যাওয়ার পথে নিরাপদ যাত্রার বরলাভ করে। আগামেম্নন-কে আবার খুন করে তার অবিশ্বাসিনী স্ত্রী ক্লাইটেম্নেস্ট্রা (Clytemnestra; লেখকের বানান: Klytaimnestra) আর তার প্রণয়ী এয়িস্থস (Aigisthos)—থায়স্টস-এর টিকে থাকা এক ছেলে। আগামেম্নন-এর ছেলে ওরেস্তিস (Orestes) তার পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে নিজের মা আর এয়িস্থস-কে খুন করে।” [ঞ], [৮]

‘হোমার’ নামের এই পরিপূর্ণ কীর্তিটি আসলে আয়োনিয়া-র—অর্থাৎ হেলেনিক এশিয়া মাইনর আর পার্শ্ববর্তী দীপপুঞ্জের—উৎপাদন। খুব দেরি করে হলেও, খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের কোনো এক সময়ে হোমারের কবিতাগুলি তাদের বর্তমান চেহারায় থিতু হয়। এই শতকেই গ্রিক বিজ্ঞান, দর্শন আর অঙ্কের চর্চার শুরু। এইরকম সময়েই পৃথিবীর অন্যান্য অংশে কিছু মৌলিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটছিল। কনফুসিয়াস, বুদ্ধ আর জরাথ্রুস্ট যদি সত্যিই থেকে থাকেন, তবে এই শতকেই তাঁদের জন্ম-কর্ম [ট]। এই শতকের মাঝামাঝি সাইরাস (Cyrus) পারস্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন; আয়োনিয়ার যে গ্রিক নগরগুলিকে পারসিকরা অংশত স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দিয়েছিল, এই শতকের শেষের দিকে তারা এক নিষ্ফলা বিদ্রোহ করে। দারিউস (Darius) তা দমন করেন আর এর ফলে আয়োনিয়ার সেরা ব্যক্তিত্বরা নির্বাসিত হন। এই সময়ের বেশ কিছু দার্শনিক আদতে উদ্বাস্তু ছিলেন; তাঁরা হেলেনিক অঞ্চলের স্বাধীন অংশের শহর থেকে শহরে ঘুরে বেড়াতেন আর যে সভ্যতা তখনও আয়োনিয়ায় সীমাবদ্ধ ছিল, তার প্রসার করতেন। তাঁদের পরিব্রজনের পথে তাঁরা সমাদরই পেতেন। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের শেষের দিকে এঁদেরই মধ্যে একজন, দার্শনিক ক্সেনোফানিস (Xenophanes)-এর উদয় হয়েছিল। তাঁর ভাষায়,

“শীতকালে, ভরপেট খাওয়ার পর আগুনের পাশে, নরম গদিতে হেলান দিয়ে, মিষ্টি ওয়াইনে চুমুক দিয়ে আর ছোলা চিবুতে চিবুতে আমদের এইসব আলাপ করা উচিত: ‘মহোদয়, আপনার বাস কোথা? কত বসন্ত পেরোল? মিড-রা (Mede; পারস্যবাসী, বর্তমান কুর্দিশদের পূর্বসূরী) যখন দেখা দেয়, আপনার বয়স কত ছিল?’ ”

সালামিস (Salamis) ও প্লাটিয়া-র (Plataea) যুদ্ধের মাধ্যমে গ্রিসের বাকি অংশ নিজের স্বাধীনতা রক্ষা করতে পেরেছিল, আর আয়োনিয়াও কিছু সময়ের জন্যে মুক্তি পায় [ঠ]।

গিফ ফাইলটির দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলে দেখতে পাবেন কীভাবে পারস্য সাম্রাজ্য সময়ের সঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে। সঙ্গে গ্রিসের সঙ্গে যুদ্ধের খতিয়ানও পাবেন। (সূত্র: উইকি)

চলবে... (এর পরের পর্ব: গ্রিক সভ্যতার উত্থান - ২)

— বার্ট্রান্ড রাসেল

A History of Western Philosophy বইটির প্রথম পরিচ্ছেদের প্যালারাম-কৃত অনুবাদ

টীকা-টিপ্পনীর ব্র্যাকেটের মধ্যে অক্ষর থাকলে তা রাসেলের আসল ফুটনোট, সংখ্যা থাকলে তা অনুবাদকের পাকামো। ফুটনোট কণ্টকিত লেখাটির জন্যে ক্ষমাপ্রার্থী, তবে ছবি-ছাবা দিয়ে সেই দোষ স্খালনের একটা চেষ্টা করা হয়েছে।

[ক] পাটীগণিত আর জ্যামিতির কিছু অংশ পুরোনো মিশর আর ব্যাবিলনে প্রচলিত ছিল ঠিকই, কিন্তু নেহাতই খনার বচনের ধরনে। সাধারণ স্বতঃসিদ্ধ থেকে শুরু করে অবরোহী যুক্তির (deductive reasoning) ব্যবহার প্রথম গ্রিকরাই শুরু করে।

[খ] ডায়ানা আসলে গ্রিকদের আরতেমিসেরই ল্যাটিন সংস্করণ। গ্রিক বাইবেলে (testament) আরতেমিসের নাম আছে—আমাদের (ইংরেজ) অনুবাদে তিনিই ডায়ানা।

[গ] এর এক পুরুষ সঙ্গী (বা মতান্তরে যমজ ভাই) ছিলেন, যিনি ছিলেন ‘পশুপতি’, তবে তেনার গুরুত্ব কম ছিল। অনেক পরবর্তী সময়ে এশিয়া মাইনরের এই ‘মহামাতৃকা’-র সঙ্গে আরতেমিস-এর যোগ খুঁজে পাওয়া যায়।

[ঘ] Martin P. Nilsson এর ‘The Minoan-Mycenaean Religion and Its Survival in Greek Religion’ বইটির ১১ পৃষ্ঠা দেখুন।

[ঙ] P. N. Ure-র The Origin of Tyranny দেখুন।

[চ] যেমন ধরুন ‘গিমেল’ (Gimel) হল হিব্রু বর্ণমালার তৃতীয় বর্ণ, যার মানে উট, আর তার চিহ্নটিও উটের মতোই দেখতে।

[ছ] Beloch-এর Griechische Geschichte দ্রষ্টব্য, (chap. xii)

[জ] Rostovtseff-এর History of the Ancient World দেখুন (Vol. I, p. 399)

[ঝ] ‘Five Stages of Greek Religion’ বইটির ৬৭ পৃষ্ঠা দেখুন।

[ঞ] H. J. Rose-এর ‘Primitive Culture in Greece’ বইটির ১৯৩ পৃষ্ঠা দেখুন। (অনুবাদকের মন্তব্য: রাউটলেজ থেকে রিভাইজ়ড এডিশন বের করেছে, অসভ্যের মতো দাম। এই বইটির লিঙ্ক দেওয়া গেল না।)

[ট] জরাথ্রুস্টের সময়কাল নিয়ে সন্দেহের বিস্তর অবকাশ আছে। কেউ কেউ তাঁকে এমনকি ১০০০ খ্রি-পূ-তেও ফেলেন; Cambridge Ancient History-র চতুর্থ খণ্ডের ২০৭ পৃষ্ঠা দেখুন।

[ঠ] স্পার্টা এথেন্সকে হারানোর ফলে পারসিকরা এশিয়া মাইনরের পুরো উপকূল পুনর্দখল করে; অ্যান্টলকিডাস-এর (Antalcidas) শান্তিচুক্তিতে (৩৮৭-৩৮৬ খ্রি-পূ) এই অঞ্চলে পারসিকদের অধিকার মেনে নেওয়া হয়েছে। প্রায় পঞ্চাশ বছর পর অঞ্চলটি আলেকজ়ান্ডারের সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত হয়।

[১] হিক্সস বলতে ঠিক কোনো জনগোষ্ঠী বোঝায় না, শব্দটার আলগা মানে করলে দাঁড়ায় ‘ভিনদেশি রাজারা’। অন্যদিকে সেমাইট বলতে একসময় মধ্যপ্রাচ্যের কিছু জনগোষ্ঠী (যেমন আরব, ইহুদি, আক্কাদ, ফিনিশিয়)-কে বোঝানো হত, কিন্তু এই একবিংশ শতকে সে ব্যবহার বাতিল, যদিও রাসেলের সময়ে নয়। এখন সেমিটিক বলতে কেবল কিছু ভাষাকে বোঝানো হয় — আরবি, আমহারিক (ইথিওপিয়ার এক ভাষা), আরামাইক, হিব্রু, আক্কাদ, মলটিজ়, আরও অগুন্তি...

[২] প্রাচীন উরুক নগরীর উর্বরতার দেবী ছিলেন ইনানা (Inanna)। লোকের মতে – ইনি এবং ইশতার আলাদা দেবী হলেও, আক্কাদের সারগনের রাজত্বকাল থেকে একই দেবীর দুই অবতার হিসেবে পূজিত হতেন।

[৩] বর্তমান তুর্কির ইজ়মির প্রদেশের সেলচুকে এক প্রাচীন শহর ছিল, তার নাম ইফিসাস (Ephesus), সেখানে আরতেমিসের বিশাল এক মন্দির ছিল (দেখতে এখনকার পার্থেননের মতো)। আলেকজ়ান্ডারের জন্মসালে অগ্নিকাণ্ডে সেটি ধ্বংস হয় (প্লুতার্কের মতে, আলেকজ়ান্ডারের জন্ম নিশ্চিত করতে দেবী এতটাই ব্যস্ত ছিলেন, যে মন্দিরখানা যে ওদিকে তেনারই ভোগে লেগেছে – সেটা তাঁর চোখ এড়িয়ে যায়)। পরবর্তীকালে আলেকজ়ান্ডার তা পুনর্নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন, ইফিসীয়রা কায়দা করে এড়ায় (উচ্চস্তরের তোষামোদ: “এক দেবতা কি অন্যের মন্দির তৈরি করতে পারেন?”)। তারপর তেনার মৃত্যুর পর নিজেদের পয়সায় আবার মন্দিরটি বানায়। মন্দিরের তৃতীয় সংস্করণটি ৬০০ বছর টিকে ছিল। বাইবেল অনুসারে, সন্ত পল বহুদিন এই শহরে কাটান ও যিশু-র ধর্ম প্রচার করেন। এইবারে বাইবেল পড়ুন:

“A certain silversmith, Demetrius, conducted a brisk trade in the manufacture of shrines to the goddess Diana, employing a number of artisans in his business. He rounded up his workers and others similarly employed and said, ‘Men, you well know that we have a good thing going here—and you’ve seen how Paul has barged in and discredited what we’re doing by telling people that there’s no such thing as a god made with hands. A lot of people are going along with him, not only here in Ephesus but all through Asia province.

Not only is our little business in danger of falling apart, but the temple of our famous goddess Diana will certainly end up a pile of rubble as her glorious reputation fades to nothing. And this is no mere local matter—the whole world worships our Diana!’

That set them off in a frenzy. They ran into the street yelling, ‘Great Diana of the Ephesians! Great Diana of the Ephesians!’”

– New Testament, Acts 19:23-28

[৪] প্রাসাদ শুনলেই যে ‘রাজকীয় বাসস্থান’-এর কথা মাথায় আসে, নোসোস্-এর প্রাসাদ তার থেকে অনেক বেশি কিছু ছিল। দেশের মূল আধিকারিক ভবন তো বটেই, এর ধ্বংসস্তূপের ভেতরে নানা কারুশিল্পীর কর্মশালা, বাজার – এসবের চিহ্নও পাওয়া গেছে। অনেকটা – আমাদের জয়সলমীরের সোনার কেল্লার মতো।

[৫] উত্তরে কৃষ্ণসাগর (Black Sea) আর দক্ষিণে ভূমধ্যসাগর দিয়ে ঘেরা ভূখণ্ডে (অধুনা যা তুর্কি) খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দে হিটাইট জাতি তাদের সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিল। ১৮৮৪ সালে উইলিয়াম রাইট বোহাজ়-খোয়েই-তে এক অদ্ভুত ভাষায় লেখা ফলক পান, যার লিপির সঙ্গে এর আগে অন্য কয়েক জায়গায় পাওয়া চিত্রলিপির মিল পাওয়া যায়। মিশরের খননকার্য থেকে ফারাও দ্বিতীয় আমেনহোটেপ আর তাঁর ছেলে আখেনাতেন-এর সঙ্গে এক অজানা রাজার চিঠিপত্র আবিষ্কার হয়। কিউনিফর্মে লেখা এক অজানা ধ্বনির ভাষার এই চিঠিগুলিতে উল্লিখিত সাম্রাজ্যটিকেই পরে হিটাইট রাজত্ব বলে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়।

[৬] গ্রিসের ইলিউসিস শহরের সঙ্গে জড়িয়ে আছে কিছু প্রকৃতি-পূজার আচার, যার উৎস নিয়ে সন্দেহ থাকলেও, রীতিনীতি আর খ্যাতি নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। একসময়ে এই আচারগুলি যুবক-যুবতীদের গোপন দীক্ষা অনুষ্ঠান হিসেবে পালিত হলেও, ৩০০ খ্রি-পূ নাগাদ প্রবল জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এই অনুষ্ঠানগুলির ভিত্তি – ফসল আর কৃষিকাজের গ্রিক দেবী ডিমিটার (Demeter) আর তাঁর কন্যা পার্সেফোনি-র (Persephone) গল্প। পার্সেফোনিকে পাতালের রাজা হেডিস (Hades) অপহরণ করে নিয়ে গেলে, ডিমিটার তাঁর মেয়ের সন্ধানে দিকে দিগন্তরে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। মনভাঙা ডিমিটারের রোষে দীর্ঘ খরার কবলে পড়ে মনুষ্যকুল, যথেষ্ট ভোগ আর বলিদানের অভাবে দেবতাদের ভাঁড়ারেও টান পড়ে। এই ভ্রমণপথে ইলিউসিস নগরের হিরো ট্রিপ্টোলেমোস-এর (Triptolemus) সঙ্গে ডিমিটারের মোলাকাত হয়, তাকে তিনি প্রথম কৃষিকাজের নানা গোপন রহস্য শেখান। অবশেষে জিউস নড়ে বসে হেডিসকে বাধ্য করেন যাতে পার্সেফোনিকে ফেরত দেওয়া হয়। মেয়েকে নিয়ে আনন্দিত মা যখন মর্ত্যে ফেরেন, আসে প্রথম বসন্ত। এদিকে, নিয়তি-র (Fates) নিয়মে, পাতালের খাবারদাবার একবার খেলে বা পান করলে সেখানেই অনন্তকাল থেকে যেতে হয়। পার্সেফোনিকে ফেরানোর ঠিক আগে হেডিস ছল করে তাকে খানকয় বেদানার দানা খাইয়ে দেয়, যার ফলে প্রতি বছর কয়েক মাসের জন্যে (যতগুলি দানা, ততগুলি মাস) তাকে পাতালে হেডিসের সঙ্গে গিয়ে থাকতে হয়। সে ক-মাস ডিমিটারের মন খারাপ থাকে, কাজেকর্মে মন থাকে না—খরার মরশুম চলে ধরায়। আবার যখন মেয়ে মায়ের বাড়ি ফেরে, পৃথিবী ফুলে ফলে ভরে ওঠে।

[৭] “The gods of most nations claim to have created the world. The Olympians make no such claim. The most they ever did was to conquer it…. And when they have conquered their kingdoms, what do they do? Do they attend to the government? Do they promote agriculture? Do they practice trades and industries? Not a bit of it. Why should they do any honest work? They find it easier to live on the revenues and blast with thunderbolts the people who do not pay. They are conquering chieftains, royal buccaneers. They fight, and feast, and play, and make music; they drink deep, and roar with laughter at the lame smith who waits on them. They are never afraid, except of their own king. They never tell lies, except in love and war.”

[৮] “Tantalos, the Asiatic founder of the dynasty, began its career by a direct offence against the gods; some said, by trying to cheat them into eating human flesh, that of his own son Pelops. Pelops, having been miraculously restored to life, offended in his turn. He won his famous chariot-race against Oinomaos, king of Pisa, by the connivance of the latter's charioteer, Myrtilos, and then got rid of his confederate, whom he had promised to reward, by flinging him into the sea. The curse descended to his sons, Atreus and Thyestes, in the form of what the Greeks called ate, a strong if not actually irresistible impulse to crime. Thyestes corrupted his brother’s wife and thereby managed to steal the ‘luck’ of the family, the famous golden-fleeced ram. Atreus in turn secured his brother's banishment, and recalling him under pretext of a reconciliation, feasted him on the flesh of his own children. The curse was now inherited by Atreus’ son Agamemnon, who offended Artemis by killing a sacred stag, sacrificed his own daughter Iphigenia to appease the goddess and obtain a safe passage to Troy for his fleet, and was in turn murdered by his faithless wife Klytaimnestra and her paramour Aigisthos, a surviving son of Thyestes. Orestes, Agamemnon's son, in turn avenged his father by killing his mother and Aigisthos.”

চলবে... (এর পরের পর্ব: গ্রিক সভ্যতার উত্থান - ২)

পুনঃপ্রকাশ সম্পর্কিত নীতিঃ এই লেখাটি ছাপা, ডিজিটাল, দৃশ্য, শ্রাব্য, বা অন্য যেকোনো মাধ্যমে আংশিক বা সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিলিপিকরণ বা অন্যত্র প্রকাশের জন্য গুরুচণ্ডা৯র অনুমতি বাধ্যতামূলক। লেখক চাইলে অন্যত্র প্রকাশ করতে পারেন, সেক্ষেত্রে গুরুচণ্ডা৯র উল্লেখ প্রত্যাশিত।মুখবন্ধ | খণ্ড-১, পর্ব-১, বিভাগ-ক (১) - আরও পড়ুননির্বাচন - প্যালারামআরও পড়ুনখাঁচার পাখি ছিল... - প্যালারামআরও পড়ুনগল্প ভালো, আবার বলো - প্যালারামআরও পড়ুনকী যেন বলছিলাম? - প্যালারামআরও পড়ুনকী লিখি? - প্যালারামআরও পড়ুনলটারির শহর - Sukdeb Chatterjeeআরও পড়ুনচিত্রকুট ও গৌরীকুঞ্জ - নরেশ জানাআরও পড়ুনশিক্ষা না ভিক্ষা? - Anirban Mআরও পড়ুনপক্ষীর দল - Sukdeb Chatterjeeআরও পড়ুনবৈঠকি আড্ডায় ১৯ - হীরেন সিংহরায়আরও পড়ুনমারাঠা ডিচ - Sukdeb Chatterjee

- মতামত দিন

-

বিষয়বস্তু*:

-

অমিতাভ চক্রবর্ত্তী | ২৪ জুন ২০২৪ ০৬:০৪533658

- অসাধারণ কাজ, প্যালারাম! এই অনুবাদ/লেখা নিয়ে আলোচনা করার মুরোদ আমার নেই। শুধুই মুগ্ধতা জানিয়ে পরের পর্বের অপেক্ষা করা।

প্রতিভা | 2401:4900:628c:f313:b844:a437:a90c:104 | ২৪ জুন ২০২৪ ১১:৩৯533666

প্রতিভা | 2401:4900:628c:f313:b844:a437:a90c:104 | ২৪ জুন ২০২৪ ১১:৩৯533666- এগুলো সব সেভ করতে হবে। একবার পড়ে মন্তব্য করার লেখা এ নয়।

-

রমিত চট্টোপাধ্যায় | ২৪ জুন ২০২৪ ১২:২২533669

- এই একটা দারুণ কাজ হচ্ছে। ধীরে সুস্থে সময় নিয়ে পড়তে হবে।

guru | 115.187.51.210 | ২৪ জুন ২০২৪ ১২:২৭533670

guru | 115.187.51.210 | ২৪ জুন ২০২৪ ১২:২৭533670- খুব ভালো লিখেছেন প্যালারাম। একেবারে ডি লা গ্র্যান্ডি লেখা।টেনিদা আর ক্যাবলাও খুশি হতেন আপনার লেখাটি পড়লে।তা আজকাল আপনাদের চারমূর্তির বাকি তিন মূর্তি কি করছেন দাদা ?

আচ্ছা অতি সম্প্রতি এম্পায়ার পডকাস্টে গ্রিক পারসিক যুদ্ধের কথা হয়েছে। কিন্তু পেলেপেনেস যুদ্ধের ব্যাপারে কিছুই বলা হয়নি। প্লিজ এটা নিয়েও কিছু বলুন।

আচ্ছা অতি সম্প্রতি এম্পায়ার পডকাস্টে গ্রিক পারসিক যুদ্ধের কথা হয়েছে। কিন্তু পেলেপেনেস যুদ্ধের ব্যাপারে কিছুই বলা হয়নি। প্লিজ এটা নিয়েও কিছু বলুন।

-

Debanjan Banerjee | ২৪ জুন ২০২৪ ১৩:২৩533675

- "প্রথমদিককার স্বৈরাচারীরা—যেমন ধরুন মেডিশি (Medici) পরিবার—আপন আপন ধনতন্ত্রের (plutocracy) মধ্যে সর্বাধিক ধনবান হওয়ার মাধ্যমে ক্ষমতালাভ করেছিলেন।"এটা একটু বিস্তারিত জানাবেন ?? মেডিসি বা মেদিচি (Medici) পরিবার তো শুনেছি ষোড়শ শতকে ইতালির রাজনীতি নিয়ন্ত্রক ছিলো তাহলে প্রাচীন গ্রিসের কনটেক্সটে এরা কিভাবে এলো ? নাকি একই নামের দুটো পরিবার দুটো ভিন্ন সময়ে ছিলো ??

-

Kishore Ghosal | ২৪ জুন ২০২৪ ১৭:৫০533678

- দুরন্ত অনুবাদ এবং মন্তব্য সমূহ। প্রচুর তথ্য। পরের পর্বগুলোর জন্যে অপেক্ষায় রইলাম।এর পাশাপাশি ভারতীয় সভ্যতাকে রাখতে পারলে - জমজমাট বিশ্ব-ইতিহাস।

শক্তিপদ পাত্র | 103.224.190.130 | ২৬ জুন ২০২৪ ২৩:৫০533748

শক্তিপদ পাত্র | 103.224.190.130 | ২৬ জুন ২০২৪ ২৩:৫০533748- এই অপূর্ব অনুবাদ পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হলে অনেকের উপকার হবে।

- মতামত দিন

-

বিষয়বস্তু*:

-

গুরুচণ্ডা৯-র গ্রাহক হোন

কোনোরকম কর্পোরেট ফান্ডিং ছাড়া সম্পূর্ণরূপে জনতার শ্রম ও অর্থে পরিচালিত এই নন-প্রফিট এবং স্বাধীন উদ্যোগটিকে বাঁচিয়ে রাখতে গুরুচণ্ডা৯-র গ্রাহক হোন। গুরুচণ্ডা৯তে প্রকাশিত লেখাগুলি পেতে চাইলে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে যুক্ত হোন, অথবা, আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলটির গ্রাহক হোন।

- ভাটিয়ালি | টইপত্তর | বুলবুলভাজা | হরিদাস পাল | খেরোর খাতা | বই

- বুলবুলভাজা : সর্বশেষ লেখাগুলি

(লিখছেন... )

(লিখছেন... )

(লিখছেন... )

(লিখছেন... Argha Bagchi, অনুপ, aranya)

(লিখছেন... কৌতূহল, kk, kk)

- হরিদাস পালেরা : যাঁরা সম্প্রতি লিখেছেন

(লিখছেন... )

(লিখছেন... দ, দ, রমিত চট্টোপাধ্যায়)

(লিখছেন... )

(লিখছেন... রঞ্জন , kk, হীরেন সিংহরায়)

(লিখছেন... অসিতবরণ বিশ্বাস )

- টইপত্তর : সর্বশেষ লেখাগুলি

(লিখছেন... আবার আলাদা করে কপালভাতি কেন?, syandi)

(লিখছেন... প্রাণায়াম, Ranjan Roy, nb)

(লিখছেন... )

(লিখছেন... Ranjan Roy)

(লিখছেন... অরিন , অরিন , &/)

- কি, কেন, ইত্যাদি

- বাজার অর্থনীতির ধরাবাঁধা খাদ্য-খাদক সম্পর্কের বাইরে বেরিয়ে এসে এমন এক আস্তানা বানাব আমরা, যেখানে ক্রমশ: মুছে যাবে লেখক ও পাঠকের বিস্তীর্ণ ব্যবধান। পাঠকই লেখক হবে, মিডিয়ার জগতে থাকবেনা কোন ব্যকরণশিক্ষক, ক্লাসরুমে থাকবেনা মিডিয়ার মাস্টারমশাইয়ের জন্য কোন বিশেষ প্ল্যাটফর্ম। এসব আদৌ হবে কিনা, গুরুচণ্ডালি টিকবে কিনা, সে পরের কথা, কিন্তু দু পা ফেলে দেখতে দোষ কী? ... আরও ...

- আমাদের কথা

- আপনি কি কম্পিউটার স্যাভি? সারাদিন মেশিনের সামনে বসে থেকে আপনার ঘাড়ে পিঠে কি স্পন্ডেলাইটিস আর চোখে পুরু অ্যান্টিগ্লেয়ার হাইপাওয়ার চশমা? এন্টার মেরে মেরে ডান হাতের কড়ি আঙুলে কি কড়া পড়ে গেছে? আপনি কি অন্তর্জালের গোলকধাঁধায় পথ হারাইয়াছেন? সাইট থেকে সাইটান্তরে বাঁদরলাফ দিয়ে দিয়ে আপনি কি ক্লান্ত? বিরাট অঙ্কের টেলিফোন বিল কি জীবন থেকে সব সুখ কেড়ে নিচ্ছে? আপনার দুশ্চিন্তার দিন শেষ হল। ... আরও ...

- বুলবুলভাজা

- এ হল ক্ষমতাহীনের মিডিয়া। গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল যখন নিজের ঢাক নিজে পেটায়, তখন তাকেই বলে হরিদাস পালের বুলবুলভাজা। পড়তে থাকুন রোজরোজ। দু-পয়সা দিতে পারেন আপনিও, কারণ ক্ষমতাহীন মানেই অক্ষম নয়। বুলবুলভাজায় বাছাই করা সম্পাদিত লেখা প্রকাশিত হয়। এখানে লেখা দিতে হলে লেখাটি ইমেইল করুন, বা, গুরুচন্ডা৯ ব্লগ (হরিদাস পাল) বা অন্য কোথাও লেখা থাকলে সেই ওয়েব ঠিকানা পাঠান (ইমেইল ঠিকানা পাতার নীচে আছে), অনুমোদিত এবং সম্পাদিত হলে লেখা এখানে প্রকাশিত হবে। ... আরও ...

- হরিদাস পালেরা

- এটি একটি খোলা পাতা, যাকে আমরা ব্লগ বলে থাকি। গুরুচন্ডালির সম্পাদকমন্ডলীর হস্তক্ষেপ ছাড়াই, স্বীকৃত ব্যবহারকারীরা এখানে নিজের লেখা লিখতে পারেন। সেটি গুরুচন্ডালি সাইটে দেখা যাবে। খুলে ফেলুন আপনার নিজের বাংলা ব্লগ, হয়ে উঠুন একমেবাদ্বিতীয়ম হরিদাস পাল, এ সুযোগ পাবেন না আর, দেখে যান নিজের চোখে...... আরও ...

- টইপত্তর

- নতুন কোনো বই পড়ছেন? সদ্য দেখা কোনো সিনেমা নিয়ে আলোচনার জায়গা খুঁজছেন? নতুন কোনো অ্যালবাম কানে লেগে আছে এখনও? সবাইকে জানান। এখনই। ভালো লাগলে হাত খুলে প্রশংসা করুন। খারাপ লাগলে চুটিয়ে গাল দিন। জ্ঞানের কথা বলার হলে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ ফাঁদুন। হাসুন কাঁদুন তক্কো করুন। স্রেফ এই কারণেই এই সাইটে আছে আমাদের বিভাগ টইপত্তর। ... আরও ...

- ভাটিয়া৯

- যে যা খুশি লিখবেন৷ লিখবেন এবং পোস্ট করবেন৷ তৎক্ষণাৎ তা উঠে যাবে এই পাতায়৷ এখানে এডিটিং এর রক্তচক্ষু নেই, সেন্সরশিপের ঝামেলা নেই৷ এখানে কোনো ভান নেই, সাজিয়ে গুছিয়ে লেখা তৈরি করার কোনো ঝকমারি নেই৷ সাজানো বাগান নয়, আসুন তৈরি করি ফুল ফল ও বুনো আগাছায় ভরে থাকা এক নিজস্ব চারণভূমি৷ আসুন, গড়ে তুলি এক আড়ালহীন কমিউনিটি ... আরও ...

- টইপত্তর, ভাটিয়া৯, হরিদাস পাল(ব্লগ) এবং খেরোর খাতার লেখার বক্তব্য লেখকের নিজস্ব, গুরুচণ্ডা৯র কোন দায়িত্ব নেই। | ♦ : পঠিত সংখ্যাটি ১৩ই জানুয়ারি ২০২০ থেকে, লেখাটি যদি তার আগে লেখা হয়ে থাকে তাহলে এই সংখ্যাটি সঠিক পরিমাপ নয়। এই বিভ্রান্তির জন্য আমরা দুঃখিত।